doi: 10.56294/ere202212

ORIGINAL

Productive organization in MAPU de Chiclayo: A proposal for its socioeconomic development

Hodología productiva en MAPU de Chiclayo: Una propuesta para su desarrollo socioeconómico

Jorge

Carlos Carrasco Aparicio1 ![]() *,

Manuel Agustín Gamarra Sampén1

*,

Manuel Agustín Gamarra Sampén1

![]() *,

Oscar Víctor Martín Vargas Chozo2

*,

Oscar Víctor Martín Vargas Chozo2

![]() *

*

1Universidad San Martin de Porres, Filial Norte. Chiclayo, Perú.

2Universidad Católica Santo Toribio, Mogrovejo. Chiclayo, Perú.

Citar como: Carrasco Aparicio JC, Gamarra Sampén MA, Martín Vargas Chozo OV. Productive organization in MAPU de Chiclayo: A proposal for its socioeconomic development. Environmental Research and Ecotoxicity. 2022; 1:12. https://doi.org/10.56294/ere202212

Enviado: 21-04-2022 Revisado: 08-07-2022 Aceptado: 11-10-2022 Publicado: 12-10-2022

Editor: Prof.

Dr. William Castillo-González ![]()

Autor para la correspondencia: Jorge Carlos Carrasco Aparicio *

ABSTRACT

This research focuses on the Urban Pre-Hispanic Archaeological Monuments (MAPUs) in the district of Chiclayo, Peru, which face problems of degradation and loss of their social, cultural and economic function due to the expansion and saturation of urban occupation. Inspired by the Inca road Qapaq Ñam, hodology is used as an approach to study the MAPUs and their influence on human behavior. Through the use of fractal geometrization and triangulations, traditional spaces are connected with current opportunities for socioeconomic, cultural and ecological development. The project strategy aims to transform inactive MAPUs into active hodological spaces. To achieve this, it is proposed to enhance current uses, creating mixed-use and specific-use corridors that promote continuity and diversity in the use of the streets, taking advantage of existing infrastructure and productive resources. A pilot project is being implemented in the César Vallejo MAPU, reinventing itself as a strategic point of transformation for the city through its temporary collective use, allowing the management of locally rooted projects with a global vision. Chiclayo requires open strategies instead of massive urban projects, promoting a productive landscape, in uninhabited territories, capable of generating energy, food, goods and knowledge on multiple scales. The MAPUs thus become active public spaces that improve social relations and merge agriculture, architecture and infrastructure, with community participation and programmatic mutations. This redefinition seeks to establish a productive identity in natural-artificial groupings and to adopt urban-rural approaches for sustainable and equitable development in the region.

Keywords: Pre-Hispanic Archaeological Monuments (Maps); Productive History; Uninhabited Territory; Productive Landscape.

RESUMEN

Esta investigación se enfoca en los Monumentos Arqueológicos Prehispánicos Urbanos (MAPUs) en el distrito de Chiclayo, Perú, los cuales enfrentan problemas de degradación y pérdida de su función social, cultural y económica debido a la expansión y saturación de la ocupación urbana. Con la inspiración del camino inca Qapaq Ñam, se utiliza la hodología como enfoque para estudiar los MAPUs y su influencia en el comportamiento humano. Mediante el uso de geometrización fractal y triangulaciones, se conectan espacios tradicionales con oportunidades actuales de desarrollo socioeconómico, cultural y ecológico. La estrategia proyectual tiene como objetivo transformar los MAPUs inactivos en espacios hodológicos activos. Para lograrlo, se propone potenciar los usos actuales, creando corredores de uso mixto y específico que fomenten la continuidad y diversidad en el uso de las calles, aprovechando las infraestructuras existentes y recursos productivos. Un proyecto piloto se implementa en el MAPU César Vallejo, reinventándose como un punto estratégico de transformación para la ciudad a través de su uso colectivo temporal, permitiendo gestionar proyectos de arraigo local con visión global. Chiclayo requiere estrategias abiertas en lugar de proyectos urbanos masivos, promoviendo un paisaje productivo, en territorios inhabitados, capaz de generar energía, alimentos, bienes y conocimiento en múltiples escalas. Los MAPUs se convierten así en espacios públicos activos que mejoran las relaciones sociales y fusionan agricultura, arquitectura e infraestructura, con la participación comunitaria y mutaciones programáticas. Esta redefinición busca establecer una identidad productiva en agrupamientos naturales-artificiales y adoptar enfoques urbano-rurales para un desarrollo sostenible y equitativo en la región.

Palabras clave: Monumentos Arqueológicos Prehispánicos (Maps); Hodología Productiva; Territorio Inhabitado; Paisaje Productivo.

INTRODUCCIÓN

En el contexto de la investigación tomamos como referencia los Walkscapes de Careri F(1), para establecer una conexión que trasciende el ámbito temporal como espacial. Este andar nos lleva desde las huellas milenarias dejadas por la cultura Muchik, una civilización prehispánica del norte del Perú, hasta los actuales desafíos socioeconómicos y urbanos que enfrenta la ciudad de Chiclayo, situada en el fértil Valle de Chancay-Lambayeque. La investigación no solo busca comprender la historia y la cultura de esta región, sino también identificar oportunidades innovadoras para su desarrollo sostenible.

El punto de partida es una iconografía Muchik de Jurgen Golte, que revela una profunda conexión entre los equilibrios cósmicos, marinos y terrestres. Los Valles de Chancay-Lambayeque y otras zonas productivas a lo largo de la costa norte del Perú sirvieron como escenario ecológico para civilizaciones ancestrales que colonizaron y moldearon el territorio. Estas civilizaciones dejaron un legado de hitos y dispositivos infraestructurales que apoyaban la productividad de los valles y se integraban armoniosamente con el entorno, reconocidos hoy en día como Monumentos Arqueológicos Pre-Hispánicos (Huacas). Estas estructuras, heredadas de culturas milenarias, han sobrevivido a lo largo del tiempo, adaptándose a diferentes capas históricas y usos urbanos. Sin embargo, algunas huacas se enfrentan a la extinción en áreas de crecimiento informal, mientras que otras, aunque "protegidas", se encuentran aisladas por muros y no participan en la vida de la ciudad.

Una de las primeras hodologías generadas como redes neuronales en el Tahuantinsuyo fueron los trazos reconocidos ahora como el Qapaq Ñan, donde las líneas dispuestas entre Costa y Sierra entretejían el Valle y anudaban puntos de interés a lo largo de toda Sudamérica. En un acto de abstracción, llevamos este antiguo tejido urbano antropizado a una nueva dimensión, utilizando la geometría fractal y triangulaciones para explorar cómo los caminos prehispánicos se conectan con las posibles áreas de desarrollo humano y urbano en la actualidad.

Al mirar hacia atrás en el tiempo y adoptar una perspectiva multi-escalar, apreciamos la riqueza de los antiguos "quipus" urbanos y reconocemos la evolución de las áreas urbanas, que han dejado atrás la funcionalidad monocromática y han fragmentado las áreas de cultivo a lo largo del territorio. Este cambio se manifiesta en la dinámica actual de Chiclayo, una ciudad en el corazón del Valle Chancay-Lambayeque y el enfoque principal de esta investigación.

Sin embargo, este viaje no se limita a un estudio histórico y arqueológico. La pandemia de la COVID-19 ha sacudido la vida urbana tal como la conocíamos, intensificando las patologías preexistentes en la "normalidad" previa a la pandemia. A lo largo de décadas, las ciudades latinoamericanas han sido testigos de mutaciones urbanas y paradójicas disposiciones que responden a las necesidades cambiantes de la sociedad. Sin embargo, esta evolución ha llevado a un crecimiento urbano disperso que no ha menguado en desaparecer cada huella histórica a través de una superposición de capas funcionales reactivas, pues esta se adecua a las necesidades de cada época; sin embargo, a menudo invade o anula el espacio público, pasando por alto su función esencial como generador de interacciones sociales y oportunidades para la biodiversidad. En lugar de ser espacios articulados de encuentro, los espacios públicos se han convertido en escenarios de desigualdad socioeconómica y aislamiento.

Medio siglo después de las reflexiones del filósofo francés Lefebvre H(2), quien abogaba por una ciudad digna que recupere su uso lúdico y social, muchas ciudades latinoamericanas, incluida Chiclayo, se encuentran atrapadas en una obsolescencia urbana. La falta de planificación territorial y la adopción de modelos funcionalistas han fragmentado la vida urbana y socavado la función esencial de los MAPUs (Monumento Arqueológico Prehispánico Urbano) como generador de espacio público y de actividades para la comunidad.

La ciudad de Chiclayo, nuestro ámbito de estudio ha visto cómo sus funciones se han desdibujado, permitiendo la proliferación de lo que el antropólogo Augé(3) describió como "no lugares", áreas anónimas que pueden albergar a muchas personas, pero carecen de interacciones sociales significativas. Esta transformación se ha visto exacerbada por la falta de interés de las autoridades locales en la conservación y creación de nuevos espacios públicos, lo que ha llevado al abandono de estos lugares por parte de seres humanos y no humanos, quienes ahora buscan refugio en propiedades privadas.

Las intervenciones urbanísticas del pasado, basadas en modelos funcionalistas, han demostrado ser ineficaces en las ciudades latinoamericanas, ya que a menudo se planificaron desde arriba hacia abajo, sin considerar la participación de la población ni la sostenibilidad a largo plazo. Tal es así que los MAPUs a menudo funcionan como barreras en lugar de puntos de integración en la comunidad. Según el Stockholm Resilience Centre,(4) es esencial repensar la forma en que habitamos los espacios urbanos y hacerlo de manera participativa, involucrando a la población local en la planificación y toma de decisiones.

En Chiclayo, la condición de degradación y/o abandono de los MAPUs se percibe como una oportunidad. Mediante un enfoque que valora el conocimiento y los recursos de la comunidad, se puede empoderar a la población local y darles un papel activo en la transformación de su entorno urbano. Chiclayo, con una población que se acerca al medio millón de habitantes y un potencial económico y cultural en constante crecimiento, puede beneficiarse enormemente de una mayor participación ciudadana y la implementación de planes de desarrollo urbano más inclusivos.

La investigación busca restablecer la conexión entre la huaca, el barrio y la ciudad, fomentando un sentido de pertenencia y abriendo la puerta a un diálogo significativo entre el patrimonio arqueológico y la comunidad contemporánea.

Este viaje multidimensional nos lleva a través del tiempo y el espacio, desde las antiguas civilizaciones prehispánicas hasta la ciudad contemporánea. En cada paso, exploramos cómo el pasado y el presente se entrelazan y ofrecen oportunidades para un futuro más sostenible y resiliente. Esta investigación es un llamado a la acción, una invitación a re-imaginar y revitalizar nuestras ciudades, teniendo como premisa su historia y construyendo un entorno urbano pertinente con la comunidad.

MÉTODO

La investigación se ha centrado en una metodología interdisciplinaria que integra diversas herramientas para comprender y revitalizar los Monumentos Arqueológicos Prehispánicos Urbanos (MAPUs) en Chiclayo, con un enfoque especial en el enfoque hodológico, técnicas de geometrización fractal, triangulaciones espaciales, estrategia proyectual y un proyecto piloto en el MAPU César Vallejo. Este enfoque integrado se ha utilizado para analizar la dinámica espacial y la transformación de los MAPUs, reconociendo su valor cultural y social en el contexto urbano contemporáneo.

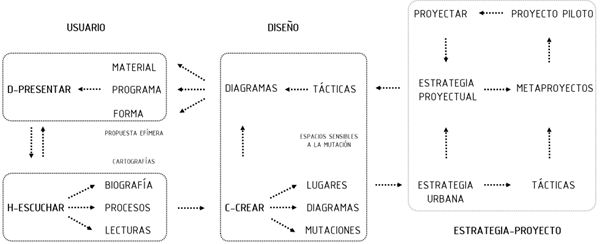

Fuente: Gamarra et al. 2022.

Figura 1. Esquema de la metodología “The Human-Centered Design (HCD)” adaptada al caso de estudio para nuevas intervenciones en los MAPUs de Chiclayo

El enfoque hodológico, es una metodología que se ha empleado en el estudio de caminos y su influencia en la organización del espacio urbano. Reconoce que los caminos no son solo elementos físicos, sino que también tienen un significado cultural y social profundo. En el contexto de los MAPUs, este enfoque ha permitido comprender cómo las rutas y caminos prehispánicos continúan influyendo en el comportamiento humano y la configuración del espacio urbano en la actualidad. La hodología se ha convertido en una lente a través de la cual se pueden analizar las capas de historia y cultura que se superponen en estos sitios.

Para analizar la estructura y geometría de los MAPUs, se han empleado técnicas de geometrización fractal. Estas técnicas ofrecen una comprensión en profundidad de la complejidad y auto-semejanza de los espacios urbanos, revelando patrones subyacentes en la disposición de calles y edificios dentro de los MAPUs. La aplicación de mediciones fractales a estas estructuras ha permitido caracterizar su forma y distribución espacial, lo que a su vez ha ayudado a identificar áreas clave para la revitalización urbana.

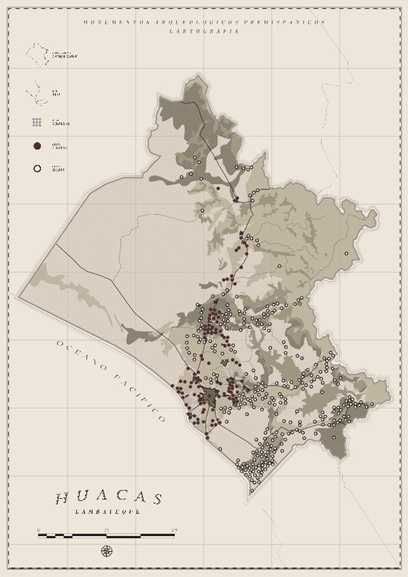

Fuente: Balarezo et al. 2022.

Figura 2. Mapeo de los monumentos arqueológicos prehispánicos en la Región Lambayeque, diferenciados por su ubicación geográfica de campo y ciudad

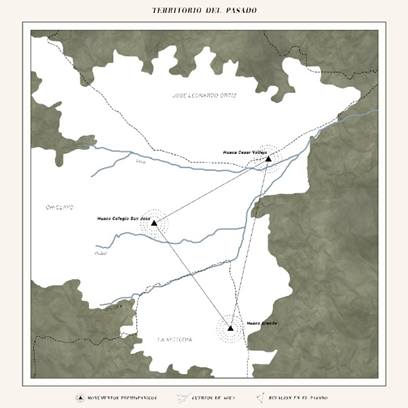

Fuente: Balarezo et al. 2022.

Figura 3. Triangulación de Huacas urbanas en los tres distritos de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria

Además de la geometrización fractal, se han utilizado triangulaciones espaciales para mapear la conectividad entre espacios tradicionales en los MAPUs y las oportunidades actuales de desarrollo socioeconómico, cultural y ecológico. Esta técnica ha ayudado a identificar áreas de convergencia y divergencia en la organización del espacio urbano, resaltando zonas críticas para la revitalización. Las triangulaciones espaciales también han revelado cómo los MAPUs pueden servir como puntos de encuentro e inclusión para la población, promoviendo la participación ciudadana y el disfrute de la ciudad.

La estrategia proyectual desarrollada en esta investigación se ha llevado a cabo en colaboración con expertos en arquitectura y urbanismo, así como con la participación activa de la comunidad local. El enfoque se ha centrado en la transformación de los MAPUs inactivos en espacios hodológicos activos mediante el diseño de corredores de uso mixto y específico. Estos corredores se han planeado cuidadosamente para fomentar la continuidad y diversidad en el uso de las calles, aprovechando al máximo las infraestructuras existentes y los recursos productivos. Esta estrategia proyectual es esencial para lograr la revitalización de los MAPUs y su integración efectiva en la vida urbana contemporánea.

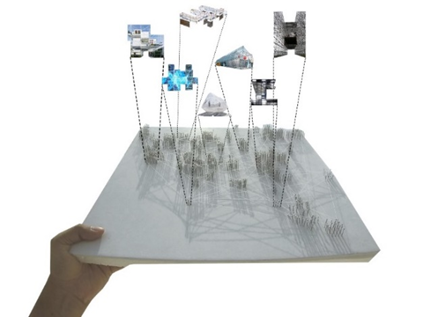

Fuente: Carrasco et al. 2022

Figura 4. Maqueta de estrategias proyectuales en Chiclayo

Un componente clave de esta investigación ha sido la implementación de un proyecto imaginario piloto en el MAPU César Vallejo. Este proyecto se ha llevado a cabo como un punto estratégico de transformación para la ciudad de Chiclayo. Se ha basado en el uso colectivo temporal del espacio, considerando la gestión de proyectos de arraigo local con una visión global. El éxito de este proyecto piloto demuestra la viabilidad y el potencial de la metodología utilizada en esta investigación.

RESULTADOS

El escenario urbano de Chiclayo, al igual que muchas ciudades contemporáneas, se caracteriza por cambios constantes y una vitalidad fragmentada en torno a sus MAPUs con repercusión hacia sus espacios públicos. Puesto que, en lugar de ser lugares de estancia, estos espacios se han convertido en áreas negadas a las actividades diarias o en su defecto en áreas de transición, reflejando la transición de una modernidad "sólida" a una "líquida", como lo describe Bauman en su obra "Tiempos líquidos".(5) Esta "ciudad líquida" se caracteriza por su flexibilidad y la necesidad de que los individuos se adapten constantemente a nuevas circunstancias.

En este contexto de cambio constante, la investigación se ha centrado en una nueva forma de ver la ciudad como un paisaje en constante evolución. Los fenómenos climatológicos han dejado al descubierto los errores acumulados en las capas negativas de la ciudad, lo que ha abierto la posibilidad de buscar estrategias contemporáneas que reactiven la vida urbana en Chiclayo.

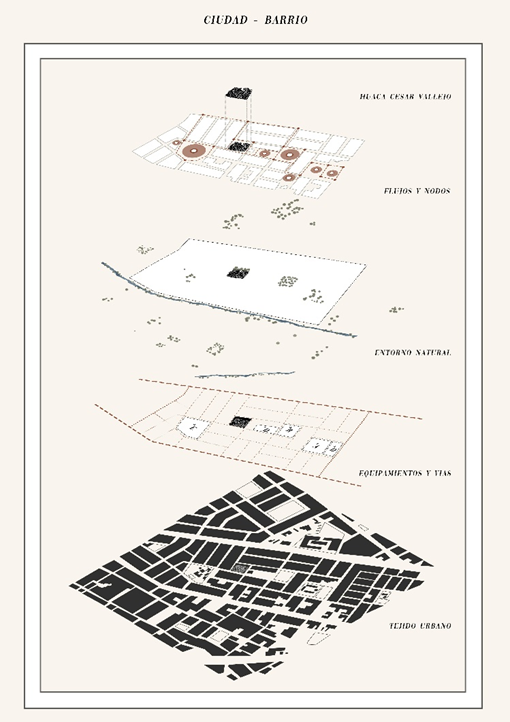

Fuente: Balarezo et al. 2022.

Figura 5. Lecturas proyectuales del tejido urbano donde se emplaza la Huaca César Vallejo en José Leonardo Ortiz, Chiclayo

Para abordar esta situación, se han propuesto enzimas urbanas(6) y arquitectónicas que actúen como catalizadores de la mutación urbana. Estas enzimas se convierten en puntos estratégicos para la transformación de la ciudad y la creación de nuevas centralidades. Se busca reducir los desplazamientos dentro de la ciudad, promoviendo movimientos no mayores a cinco minutos en bicicleta y 15 minutos a pie entre los barrios. Esto no solo reduce el gasto energético de la sociedad, sino que también fomenta la conexión entre los barrios y actividades de ocio y comunidad abierta.

La estrategia de acupuntura urbana es fundamental en este proceso. Las enzimas catalizadoras generan edificios híbridos en la ciudad, reutilizando infraestructuras existentes e implementando nuevas tecnologías sostenibles y ecologías locales. Además, se ha adoptado la sabiduría de los agricultores locales, que han aprendido a generar arquitectura de generación en generación, en armonía con el territorio. Esto implica comprometer a los ciudadanos en la transformación de su ciudad, produciendo significados y relaciones que enriquezcan la vida urbana.

La investigación ha planteado una propuesta integral que integra la arquitectura con aspectos políticos, sociales, económicos y culturales. Se ha llevado a cabo un proyecto piloto en el MAPU Cesar Vallejo, que se ha centrado en áreas de ausencia, entre-lugares y espacios de presencia. Estos espacios se han abordado con intervenciones reversibles, aplicaciones multicapa y desmaterialización para crear situaciones efímeras y habilitar el uso de los vacíos urbanos.

En este proceso, se ha respetado el derecho a la ciudad, tal como lo planteó Henri Lefebvre, que busca que los ciudadanos recuperen el control de las formas urbanas que les rodean y participen en la creación de espacios políticos. La ciudadanía ha demostrado un fuerte ímpetu por mejorar la calidad de vida en Chiclayo, y esto ha llevado a un aumento en la participación y la acción colectiva.

En resumen, la investigación ha abordado los desafíos urbanos contemporáneos de Chiclayo desde una perspectiva multidisciplinaria. Se ha propuesto una estrategia de transformación urbana que reconoce la flexibilidad y el cambio constante de la ciudad, aprovechando la catástrofe y la diversidad de vacíos urbanos para crear espacios públicos de calidad. Esta estrategia involucra a la ciudadanía en la creación de su entorno urbano y promueve un enfoque participativo en la planificación urbana. La investigación ha sentado las bases para un cambio significativo en la ciudad de Chiclayo y ofrece lecciones valiosas para abordar desafíos similares en otras ciudades latinoamericanas.

DISCUSIÓN

Chiclayo es una ciudad sobresaturada por la urbanidad, donde se hace necesario despertar el interés por parte del gobierno, promovido y respaldado por los colectivos ciudadanos, para aplicar estrategias de recuperación y creación de espacios de uso público y/o colectivo, donde se brinde la posibilidad de convivencia y expresión a cada ciudadano, generando con ello el sentido de pertenencia a la comunidad y al barrio en que viven. Al no hallarse mayores zonas para el crecimiento dentro de la ciudad y específicamente en la zona de estudio, se reconocen como lo plantea Clément(7) espacios residuales, abandonados y con oportunidad que se encuentran llenos de potencialidad.

Hernando Navarro(8) señala que los espacios obsoletos o vacíos urbanos que encontramos a lo largo de la ciudad no solo están condicionados por las crisis, sino que estos son influenciados y afectados por el tiempo; pero sobre todo por los cambios inesperados que surgen en las dinámicas de la ciudad, por lo que, se considera necesaria la participación público-privada desde la parte gubernamental con el establecimiento de políticas de intervención y/o con incentivos hacia la parte privada, para la recuperación y aprovechamiento de estos espacios en favor de la ciudad y sus pobladores. Rosero Muñoz(9) y Hernando Navarro(8) plantean la recuperación de los vacíos urbanos y las posibilidades que estos ofrecen como elementos estructuradores que permitan articular propuestas en torno a ellos, antes de pensar en construir en otro lugar.

Es así, que producto del trabajo de campo dentro de la Zona Monumental de Chiclayo, se encontró un alto porcentaje de vacíos urbanos valorados como posibles espacios públicos, que darían pie a un efecto catalizador –multiplicador- como elementos de revitalización urbana, como lo sostiene Rosero Muñoz(9). A su vez, el 91,70 % de los vacíos urbanos, presentan una media y alta relación con la ciudad los cuales se pueden reutilizar y reinsertar a las actividades urbanas, generando con ello la activación de la calle y como consecuencia también el flujo económico. Estos datos guardan relación con lo planteado por Barajas(10) quien sostiene que, los espacios entendidos como atmósferas construidas artificialmente pueden convertirse en plataformas de coexistencia de diferentes formas de vida social y biológica y repercutir en los vínculos de la cotidianidad colectiva del imaginario urbano.

El rescate -y generación- de espacios públicos a través de la gestión y concertación conforma y establece una estrategia que posibilita el logro de altos niveles de calidad y revitalización en la urbe.(11,12,13) Por ende, se considera indispensable que las autoridades que incitan al desarrollo local, permitan la participación ciudadana al momento de trabajar en estos espacios, pues al empoderar la identidad de los pobladores reduce la posibilidad del rechazo por parte de los mismos,(14,15) dando lugar así a una visión compartida, con alianzas y acuerdos que evoquen a la corresponsabilidad de la población implicada.(16)

La trascendencia de los espacios públicos se interpreta mediante la directa relación entre la percepción de los habitantes y su relación emocional con la ciudad que habitan, y en este aspecto su déficit o escasez intervienen claramente en el nivel de vida de las personas.(17) Gehl(11) refiere que la calidad que posee el espacio público puede ser evaluado a través de la calidad de los vínculos sociales que genera, por su potencia mezcladora de agrupaciones y conductas; por su capacidad de inducir la identidad, la expresión y la fusión cultural. Por ello es idóneo que el espacio público albergue algunas características formales como la continuidad en estos espacios urbanos, el orden del mismo, la generosidad o liberalidad de sus formas, del diseño, de los materiales y elementos que lo componen.

La calidad del espacio público se vincula con la noción de capacidad cuya significación alude a la probabilidad tangible de desenvolver actividades técnicamente probables y socialmente deseables,(18) lo cual se relaciona claramente con las características y cualidades del espacio en uso, y más aun con los equipamientos que conforman la superficie de soporte funcional a las actividades desarrolladas y a la interrelación de los individuos.(19,20) Es así como el espacio presenta una naturaleza de doble carácter: es condicionada y condicionante de los individuos que residen en él.(21,22)

Por último, la investigación triangulada entre el ámbito académico, diseño arquitectónico y participación ciudadana -human centered design-, considera importante dejar abierta la posibilidad de autogestión, ejecución y montaje de los meta-proyectos en un contexto real, con financiamiento privado o en beneficio de organizaciones con objetivos de desarrollo sostenible que puedan unirse a la activación de la ciudad. Intervenciones de código abierto sólo mostradas cómo prototipologías enzimáticas, pero que pueden tomar cualquier forma deseada, desplazarse y emplazarse en varios vacíos urbanos en simultáneo sin intentar imitar conceptos utilizados en otras publicaciones, como si de las mortal machines de Reeve(12) a escala doméstica, se tratasen. Por tal razón que se debe pretender la ampliación y el mejoramiento de las condiciones y características físicas del espacio, incitando a la integración del círculo urbano. Dotar al espacio con áreas de interacción y convivencia facilitará la participación activa y constante entre las autoridades que gobiernan y la sociedad.

CONCLUSIONES

La activación y recuperación de los Monumentos Arqueológicos Prehispánicos Urbanos (MAPUs) desempeñan un papel crucial en la mejora de las condiciones del espacio público y la revitalización de la ciudad. Estos espacios pueden convertirse en puntos de encuentro e inclusión para la población, promoviendo así la participación ciudadana y el disfrute de la ciudad.

Es esencial desarrollar políticas que fomenten la creación de un sistema interconectado de espacios públicos tomando como punto de partida los MAPUs urbanos generando a través de ellos elementos estructuradores de la ciudad. Esto puede impulsar procesos de renovación urbana y contribuir a la vitalidad y dinamismo de la ciudad y sus habitantes.

Los nuevos espacios -públicos- deben concebirse como adaptables, innovadores y resilientes, reconociendo que la ciudad está en constante transformación. La apertura, heterogeneidad y accesibilidad de estos espacios deben ser prioridades, y esto puede lograrse mediante la colaboración con las autoridades y la participación activa de la comunidad.

La activación de los MAPUs mediante actividades de interés público puede generar nuevas dinámicas funcionales, sociales y económicas que satisfagan las necesidades de la ciudadanía. Esto respalda el derecho a la ciudad y promueve la vida urbana a través de encuentros, movimientos, improvisación y oportunidades.

A través de enfoques enzimáticos y tácticos, la ciudad puede convertirse en un escenario de lo espontáneo, donde los MAPUs urbanos se transforman en espacios de posibilidad. La recuperación y apropiación de estos MAPUs por parte de la comunidad mejoran la calidad de vida urbana y fomentan un sentido de pertenencia hacia la ciudad por parte de sus habitantes.

El enfoque integral que combina la hodología, la geometrización fractal, las triangulaciones espaciales, la estrategia proyectual y la implementación de un proyecto piloto imaginario para comprender y revitalizar los Monumentos Arqueológicos Prehispánicos Urbanos en Chiclayo, se muestra como una metodología que reconoce la importancia cultural y social de estos sitios, donde el trabajo en conjunto con la comunidad local permite una transformación significativa en la ciudad. Tal es así que, este enfoque interdisciplinario proporciona una base sólida para futuras investigaciones en el campo de la revitalización urbana y la hodologías, y ofrece una hoja de ruta para la recuperación de sitios históricos en riesgo en todo el mundo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Careri F. Walkscapes: El andar como práctica estética. Gustavo Gili. 2014.

2. Lefebvre H. La revolución urbana. Alianza. 1972.

3. Augé M. Los no lugares. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Gedisa. 2008.

4. Rockström J, Steffen W, Noone K, Persson Å, F. S. Chapin I, Lambin E et al. Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity. Ecology and Society. 2009; 14(02):32. http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/

5. Bauman Z. Tiempos líquidos: vivir en una época de incertidumbre. Tusquets. 2008.

6. Ibañez D, Rubio R. Multicuerpo de catalizadores urbanos. Arquitectos: información del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. 2006;179:93-95.

7. Clément G. Manifiesto del tercer paisaje. Gustavo Gili. 2018.

8. Hernando Navarro E. La recuperación de vacíos urbanos y su transformación en nuevos espacios productivos. La experiencia del proyecto BETAHAUS en Berlín y Barcelona. Universidad Autónoma de Barcelona. 2013.

9. Rosero Muñoz L. Vacíos urbanos piezas estructuradoras de ciudad. 2017.

10. Barajas D. A Study of Global Mobility and the Dynamics of a Fictional Urbanism. Episode Publishers. 2013.

11. Gehl J. Ciudades para la gente. Ediciones infinito. 2014.

12. Reeve P. Máquinas Mortales. Alfaguara. 2017.

13. Ábalos I, Sentkiewicz R. Campos prototipológicos termodinámicos. Mairea. 2011.

14. Berger J. Modos de ver. Gustavo Gili. 2019.

15. Careri F. Artes cívicas. En Pasear, detenerse. Gustavo Gili. 2016.

16. Davis R. Huacas of Lima. University of California Press. 2006.

17. Duarte C, Alonso S, Benito G, Dachs J, Montes C, Pardo Buendía M et al. Cambio global: Impacto de la actividad humana sobre el sistema Tierra. CSIC. Consejo Superior de Investigaciones científicas. 2006.

18. García Vázquez C. Teorías e historia de la ciudad contemporánea. Gustavo Gili. 2016.

19. Gómez-Sal A, Belmontes JA, Nicolau, JM. Assessing landscape values: a proposal for a multidimensional conceptual model. Ecological Modelling. 2003; 168(3):319-341.

20. Green D. De la pobreza al poder: cómo pueden cambiar el mundo ciudadanos activos y estados eficaces. Intermón Oxfam. 2008.

21. Lefebvre H. El derecho a la ciudad (3o). Península. 1975.

22. Tapia García C, Rodrigue M. Townscapes/Townscopes: del Paisaje Monumental al Hodológico. 2016.

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Jorge Carlos Carrasco Aparicio, Manuel Agustín Gamarra Sampén, Oscar Víctor Martín Vargas Chozo.

Curación de datos: Jorge Carlos Carrasco Aparicio, Manuel Agustín Gamarra Sampén, Oscar Víctor Martín Vargas Chozo.

Análisis formal: Jorge Carlos Carrasco Aparicio, Manuel Agustín Gamarra Sampén, Oscar Víctor Martín Vargas Chozo.

Redacción – borrador original: Jorge Carlos Carrasco Aparicio, Manuel Agustín Gamarra Sampén, Oscar Víctor Martín Vargas Chozo.

Redacción – revisión y edición: Jorge Carlos Carrasco Aparicio, Manuel Agustín Gamarra Sampén, Oscar Víctor Martín Vargas Chozo.