doi: 10.56294/ere2024125

ORIGINAL

Phytosanitary barriers and Peruvian agricultural exports, 2012-2019

Barreras Fitosanitarias y exportaciones agrícolas peruanas, 2012-2019

Gianella Ivonne Herrera-Santos1

![]() *, Dyana Abigail Pineda-Alegria1

*, Dyana Abigail Pineda-Alegria1

![]() *

*

1Universidad Tecnológica del Perú. Lima, Perú.

Citar como: Herrera-Santos GI, Pineda-Alegria DA. Phytosanitary barriers and Peruvian agricultural exports, 2012-2019. Environmental Research and Ecotoxicity. 2024; 3:125. https://doi.org/10.56294/ere2024125

Enviado: 25-05-2023 Revisado: 04-10-2023 Aceptado: 07-01-2024 Publicado: 08-01-2024

Editor: PhD.

Prof. Manickam Sivakumar ![]()

Autor para la correspondencia: Gianella Ivonne Herrera-Santos *

ABSTRACT

The study analyzes how phytosanitary barriers influence Peruvian agricultural exports from 2012 to 2019, focusing on grapes, asparagus and avocados. Its main objective is to identify these relationships in order to understand the impact of such regulations on exports. Methodologically, it is a basic, quantitative and explanatory study, with longitudinal design and hypothetico-deductive method, using secondary data from official sources such as SUNAT and the Central Reserve Bank. The results reveal that phytosanitary barriers explain 93,6 % of the variability in overall agricultural exports, highlighting their positive impact by improving product quality and facilitating access to international markets. However, their influence varies according to the product: in grapes, they have a minimal incidence (1,6 % in FOB value), while in asparagus and avocados they have a moderate impact on the volume exported (55,4 % and 90 %, respectively). These findings underscore the importance of regulations to guarantee safety and quality, although other factors such as international demand and trade agreements are also determining factors. In conclusion, phytosanitary barriers, although they represent challenges, act as catalysts to strengthen the competitiveness of the Peruvian agricultural sector by encouraging compliance with international standards and promoting innovation in production processes. This positions Peru as a reliable exporter in the global market and highlights the need to diversify markets and strengthen the sector’s capabilities.

Keywords: Phytosanitary Barriers; Agricultural Exports; Quality and Safety; Market Diversification; Agricultural Regulations.

RESUMEN

El estudio analiza de qué manera las barreras fitosanitarias influyen en las exportaciones agrícolas peruanas del 2012 al 2019, enfocándose en uvas, espárragos y paltas. Su objetivo principal es identificar estas relaciones para comprender el impacto de dichas regulaciones en las exportaciones. Metodológicamente, es un estudio básico, cuantitativo y explicativo, con diseño longitudinal y método hipotético-deductivo, que utiliza datos secundarios de fuentes oficiales como SUNAT y el Banco Central de Reserva. Los resultados revelan que las barreras fitosanitarias explican el 93,6 % de la variabilidad en las exportaciones agrícolas generales, destacando su impacto positivo al mejorar la calidad de los productos y facilitar el acceso a mercados internacionales. Sin embargo, su influencia varía según el producto: en uvas, tienen una incidencia mínima (1,6 % en el valor FOB), mientras que en espárragos y paltas muestran un impacto moderado en el volumen exportado (55,4 % y 90 %, respectivamente). Estos hallazgos subrayan la importancia de las normativas para garantizar la inocuidad y calidad, aunque otros factores como la demanda internacional y acuerdos comerciales también son determinantes. En conclusión, las barreras fitosanitarias, aunque representan desafíos, actúan como catalizadores para fortalecer la competitividad del sector agrícola peruano al incentivar el cumplimiento de estándares internacionales y promover la innovación en procesos productivos. Esto posiciona a Perú como un exportador confiable en el mercado global y resalta la necesidad de diversificar mercados y reforzar las capacidades del sector.

Palabras clave: Barreras Fitosanitarias; Exportaciones Agrícolas; Calidad e Inocuidad; Diversificación de Mercados; Normativas Agrícolas.

INTRODUCCIÓN

Según lo establecido por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF)(1), estas barreras son cruciales para salvaguardar entre el 70 % y el 80 % de los cultivos y ecosistemas, pero también pueden restringir el comercio en un 20 % a 30 % al aumentar los costos operativos y dificultar el acceso a mercados. Las medidas fitosanitarias pueden elevar los costos de producción en un 10 % a 20 % y requerir inversiones en tecnología, capacitación y certificación, lo que puede limitarla capacidad competitiva de los países en desarrollo dentro del comercio global. Estudios recientes resaltan los desafíos continuos que presentan las barreras fitosanitarias en el intercambio comercial a nivel internacional, afectando considerablemente a las economías en crecimiento y a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs).

Según Pomareda(2), las barreras fitosanitarias en América Central representan un gran desafío para el comercio agroalimentario, especialmente para las PYMEs, ya que incluyen requisitos de cuarentena, certificaciones fitosanitarias y acciones de control destinadas para evitar la entrada de enfermedades y plagas en los mercados de destino. Aunque estas restricciones son necesarias para proteger la biodiversidad y la salud pública, su implementación genera costos adicionales, retrasos y complicaciones logísticas que reducen la competitividad de las PYMEs. Asimismo, la falta de acceso a información, capacitación específica y financiamiento adecuado agrava la situación, limitando aún más la capacidad de las pymes para competir con grandes empresas.

Según el estudio realizado en Cúcuta, Colombia, las barreras fitosanitarias en la industria cárnica bovina dificultan la implementación de normas internacionales de inocuidad alimentaria, afectando la competitividad y capacidad de las empresas para garantizar productos seguros. Estas barreras incluyen deficiencias en la gestión empresarial, falta de recursos, y dificultades para cumplir con los estándares de certificación, lo que incrementa los costos operativos y limita el acceso a mercados internacionales. Además, la investigación revela que la falta de capacitación y apoyo técnico impide a las empresas adoptar procesos de mejora continua, afectando tanto la inocuidad como en la calidad de los alimentos, esenciales para impulsar el desarrollo del sector cárnico en la región.(3)

En Ecuador, los problemas fitosanitarios afectan gravemente los cultivos de banano y plátano, que son fundamentales para la seguridad alimentaria y el crecimiento económico del país. Enfrentan serios desafíos debido a la infestación de plagas como ácaros, picudos y nematodos, así como enfermedades fitopatógenas graves. Estas plagas y enfermedades reducen los rendimientos y afectan negativamente el empleo y el PIB agrícola, complicando el manejo agroecológico y la producción. La problemática se profundiza debido a la falta de medidas efectivas para el control y manejo de estos factores.(4)

Las barreras fitosanitarias en el sector exportador de espárragos en Perú generan desafíos significativos, especialmente cuando la cantidad de plagas excede el control proporcionado por los agentes biológicos beneficiosos, lo que afecta la competitividad internacional de las empresas. Estas regulaciones incluyen requisitos estrictos de calidad y sanidad, impuestos por los países importadores con el fin de salvaguardar la salud de sus consumidores y la protección ambiental. Aunque el control biológico ofrece una solución sostenible, su efectividad se ve comprometida si no se logra un equilibrio adecuado en la población de plagas, lo que obliga a las empresas a adoptar medidas más costosas o restrictivas.(5)

Según la investigación, las barreras fitosanitarias en el Perú complican la agroexportación, afectando tanto la competitividad de los productores como el cumplimiento de las normativas internacionales. La falta de protocolos específicos para cada cultivo incrementa los costos de implementación y reduce la eficiencia en el manejo fitosanitario. Esto es particularmente problemático en un sector en crecimiento como el agroexportador peruano, donde la falta de investigación aplicada limita la innovación y la adaptación a los estándares fitosanitarios exigidos por los mercados globales. Además, la escasez de información técnica y apoyo en la implementación afecta la capacidad de los productores para mantenerse competitivos en el ámbito internacional.(6)

Las barreras fitosanitarias en Perú impactan negativamente la capacidad competitiva de las exportaciones de tomate, especialmente en la zona de Tacna. Estas regulaciones, caracterizadas por una estructura legal que el 64,29 % de los agroindustriales considera perjudicial, restringen el cultivo de productos destinados a la agroexportación, limitando el desarrollo económico de los exportadores. A pesar de la presencia de inversión extranjera directa en el país, la inadecuación del marco normativo y la insuficiencia de recursos frenan el crecimiento de las exportaciones agroindustriales en esta zona.(7)

El problema general de este estudio es ¿De qué manera las barreras fitosanitarias influyen en las exportaciones agrícolas peruanas del 2012 al 2019?. Asimismo, se tiene como problemas específicos: ¿De qué manera las barreras fitosanitarias influyen en las exportaciones agrícolas de uvas peruanas del 2012 al 2019?, ¿De qué manera las barreras fitosanitarias influyen en las exportaciones agrícolas de espárragos peruanos del 2012 al 2019? y ¿De qué manera las barreras fitosanitarias influyen en las exportaciones agrícolas de paltas (aguacates) peruanas del 2012 al 2019?.

El objetivo general de este estudio es analizar cómo las barreras fitosanitarias influyen en las exportaciones agrícolas peruanas entre 2012 y 2019. Se tiene como objetivos específicos: analizar de qué manera las barreras fitosanitarias influyen en las exportaciones agrícolas de uvas peruanas del 2012 al 2019, analizar de qué manera las barreras fitosanitarias influyen en las exportaciones agrícolas de espárragos peruanos del 2012 al 2019 y analizar de qué manera las barreras fitosanitarias influyen en las exportaciones agrícolas de paltas (aguacates) peruanas del 2012 al 2019.

La hipótesis general de este estudio es que las barreras fitosanitarias influyen positivamente en las exportaciones agrícolas peruanas del 2012 al 2019. De igual manera cuenta con las siguientes hipótesis específicas: las barreras fitosanitarias influyen positivamente en las exportaciones agrícolas de uvas peruanas del 2012 al 2019, las barreras fitosanitarias influyen positivamente en las exportaciones agrícolas de espárragos peruanos del 2012 al 2019 y las barreras fitosanitarias influyen positivamente en las exportaciones agrícolas de paltas (aguacates) peruanas del 2012 al 2019.

Boza et al.(8) abordaron la problemática de la escasez de investigación sobre el impacto económico de las devoluciones de exportaciones agrícolas debido al incumplimiento de normativas sanitarias y fitosanitarias (MSF), lo que dificulta la comprensión de su influencia en el comercio internacional y la evaluación de los costos asociados. Este estudio tuvo como objetivo caracterizar y valorar los rechazos de exportaciones de frutas chilenas al mercado estadounidense por motivos técnicos entre 2010 y 2020, analizando estos rechazos desde la perspectiva del comercio internacional. Se empleó una metodología cuantitativa y un enfoque descriptivo, comenzando con la recolección de una base de datos que incluye datos secundarios (registros de rechazos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos y datos de exportación proporcionados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile). Los resultados indicaron que la reputación de Chile, su sólido sistema de regulación de MSF y acuerdos como el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos facilitan la entrada de sus productos al mercado, aprovechando la complementariedad estacional que reduce la competencia. Se observó que los rechazos representaron solo el 0,046 % del valor total de las exportaciones, equivalente a aproximadamente 9,45 millones de dólares, siendo el uso excesivo de pesticidas la principal causa. Aunque los rechazos fueron relativamente bajos, eventos extraordinarios, como los 184 rechazos de limones en 2019, pueden generar variaciones significativas. En conclusión, si bien las MSF son fundamentales para asegurar la calidad de las exportaciones agrícolas, la investigación se ha centrado más en los flujos comerciales que en el impacto económico de los rechazos. En el caso de Chile, entre 2010 y 2020, los rechazos de exportaciones de frutas a Estados Unidos fueron mínimos, representando menos del 0,05 % del valor total. Sin embargo, la presencia de residuos de pesticidas se identificó como la principal causa de estos rechazos, resaltando la importancia de mejorar el control de estos productos para evitar pérdidas económicas y garantizar el cumplimiento de las normativas internacionales.

Liu et al.(9) investigaron la problemática de la implementación heterogénea de las MSF en distintos países, lo que dificulta evaluar su influencia sobre la calidad de los productos agrícolas y la preservación ambiental. Esta variabilidad incrementa los costos de transacción para los exportadores provenientes de economías en desarrollo y complica la evaluación de la efectividad de las MSF en relación con los objetivos de sostenibilidad. Este estudio tuvo como objetivo determinar cómo la aplicación diversa de las MSF afecta las elecciones de exportación a corto plazo de las empresas y su contribución a la protección ambiental a largo plazo. La metodología que se empleó es cuantitativa, utilizando datos a nivel de empresa (firm-level data) entre 2000 y 2015, aplicando el método econométrico Tobit. Los resultados del estudio mostraron que las MSF impuestas por Estados Unidos tienen una influencia considerable para la mejora de la calidad de los productos agrícolas chinos. Se encontró que las empresas no diversificadas presentan una mejora en calidad del 0,031, en contraste con las diversificadas que sólo mejoran un 0,011. Las MSF heterogéneas inducen tendencias de mejora de calidad variadas entre empresas, pero también tienen un impacto negativo en la sostenibilidad ambiental a largo plazo. El estudio, basado en una muestra de 79 080 exportaciones chinas a Estados Unidos durante los últimos 16 años, destaca la interacción entre las MSF y características empresariales en cuanto a la calidad del producto. En conclusión, la investigación destaca que las MSF heterogéneas tienen efectos negativos en la optimización de la calidad de las exportaciones, asimismo en la protección ambiental, debido a las diferencias en la implementación y cumplimiento de estas medidas por parte de las empresas.

La investigación de Sanjuán et al.(10) analizaron los costos comerciales de las MSF, centrándose en la complejidad de las normas en la Unión Europea (UE), que genera barreras para los exportadores de economías en desarrollo. Asimismo, los costos ocultos persisten a pesar de la armonización normativa debido a la superposición de regulaciones y requisitos de cumplimiento. El objetivo del estudio fue analizar si la convergencia de las normativas de MSF ofrece beneficios comerciales netos que superen los costos asociados, centrándose en el sector lácteo de la UE y analizando el impacto de la experiencia de los exportadores. La metodología de la investigación utiliza un enfoque cuantitativo y empírico flexible con datos de panel de tres años a partir de 2010 para examinar los efectos comerciales de la convergencia regulatoria en materia sanitaria y fitosanitaria, aplicando una ecuación de gravedad estructural que incluye el comercio interno. Los resultados indican que las MSF tienen un efecto deprimente del 10,4 % en los valores comerciales del sector lácteo. Sin embargo, la convergencia regulatoria ofrece mayores beneficios, reduciendo el Equivalente Arancelario Ad-Valorem (AVE) en un 14 %, mientras que la experiencia de los exportadores reduce los costos en un 9 % pero no es suficiente para contrarrestar el impacto total de las MSF. En conclusión se demuestran que las cláusulas de armonización en las normas alimentarias de la UE tienen un efecto positivo en el comercio, aunque el impacto exacto de la convergencia regulatoria en la industria láctea no ha sido cuantificado previamente.

Kapur(11) abordó cómo las barreras fitosanitarias y las regulaciones de seguridad alimentaria afectan el comercio agroalimentario entre India y Estados Unidos. Las diferencias en las normativas, las faltas de armonización complican el cumplimiento y la cooperación, generando desafíos significativos para los exportadores y afectando la dinámica del comercio bilateral. El objetivo del estudio fue examinar de qué manera las barreras fitosanitarias y las regulaciones de seguridad alimentaria impactan el comercio agroalimentario entre India y Estados Unidos. La metodología de la investigación utiliza un enfoque cuantitativo con datos sobre mecanismos regulatorios de seguridad alimentaria en el comercio agroalimentario entre India y Estados Unidos, recopilando información de fuentes secundarias como portales oficiales y bases de datos digitales. Los resultados indicaron un aumento en las exportaciones agrícolas estadounidenses hacia India, que aumentaron de USD 971,33 millones en el año fiscal 2013 a USD 2,34 mil millones en 2022, con un incremento anual promedio del 9,2 %. Sin embargo, el comercio bilateral enfrenta tensiones debido a barreras comerciales y MSF, con siete disputas registradas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde 1998. En conclusión, se resalta la importancia de fortalecer la colaboración entre India y Estados Unidos en materia de seguridad alimentaria y comercio agroalimentario, con el fin de asegurar la calidad y seguridad de los productos alimentarios importados. A pesar de los avances en sistemas como el Food Import Regulation and Analysis System (FIRA) en India y el Import Reject Report (IRR) en EE. UU., la falta de coherencia y transparencia en la notificación de rechazos ha generado tensiones comerciales.

Lima(12) investigó la problemática del comercio de avena en Brasil, centrándose en las barreras fitosanitarias y regulaciones que limitan las exportaciones e importaciones, a pesar del crecimiento significativo en la producción nacional. Se plantea si estas barreras no tarifarias impuestas por Brasil son las responsables de la situación o si la alta competitividad de la producción local es la causa. El objetivo fue examinar la evolución de la producción de avena en Brasil y su relación con el comercio exterior, enfocándose en el efecto de las barreras no arancelarias en las importaciones. La metodología utilizada es cuantitativa, basándose en datos secundarios y empleando un modelo de equilibrio parcial para evaluar el efecto de posibles cambios en la política comercial. Los resultados muestran que, entre 2007/2008 y 2016/2017, Brasil incrementó su participación en la producción mundial de avena del 0,9 % al 2,9 %, mientras que las exportaciones e importaciones siguen siendo marginales. El precio de la avena en Brasil sigue la tendencia internacional y presenta variaciones comparado con países como Argentina y Uruguay. La investigación estima una tarifa equivalente de 14,06 % para las barreras no arancelarias, reflejando su impacto en el precio doméstico en comparación con el precio internacional. La conclusión es que la baja participación en el comercio internacional de avena se debe a que la mayoría de la producción mundial se orienta al consumo del país de origen. En Brasil, a pesar del notable incremento en la producción y productividad, el comercio exterior sigue siendo limitado debido a las regulaciones fitosanitarias que crean barreras para las importaciones, con los países del Mercosur siendo los principales proveedores.

Solórzano-Acosta et al.(6) analizaron la problemática del impacto que tienen las prácticas tradicionales de control fitosanitario sobre el medio ambiente y los alimentos, con un enfoque particular en el sector de la agroexportación en Perú. El objetivo de la investigación fue analizar las características de las exportaciones agrícolas en Perú y su vinculación con el uso de microorganismos entomopatógenos y antagonistas como estrategia de control biológico de plagas y enfermedades. También se evaluó el grado de desarrollo y comercialización de productos biológicos en Perú y en otros mercados, y se identificaron las principales limitaciones en la creación de protocolos específicos para cultivos. Los resultados revelaron que el hongo más estudiado y reportado por instituciones peruanas fue Beauveria bassiana, con un 24,1 % de las publicaciones. Le siguen Metarhizium anisopliae y Trichoderma nativas, con un 13,8 % cada uno. Además, un 10,3 % de los estudios se han centrado en el uso de Bacillus subtilis. En cuanto a los organismos que se busca controlar, el 51,4 % de las publicaciones se enfocan en insectos, mientras que el 24,3 % están orientadas al manejo de hongos fitopatógenos. Por lo cual, nivel internacional, se ha demostrado que los microorganismos entomopatógenos y antagonistas son efectivos en el control biológico de plagas y enfermedades en cultivos de exportación, pero en Perú, la investigación aún está centrada en aspectos básicos, sin una suficiente aplicación práctica que permita crear herramientas concretas para la agroindustria. En conclusión, aunque el uso de microorganismos entomopatógenos y antagonistas tiene un gran potencial para mejorar el manejo fitosanitario en la agroexportación peruana, la falta de investigación aplicada y el desarrollo de protocolos específicos por cultivo limitan su adopción a gran escala. Es necesario promover más investigaciones orientadas a la creación de productos y herramientas adaptadas a los cultivos locales para que el sector agroindustrial pueda mantenerse competitivo y alineado con las demandas sanitarias internacionales.

En la investigación de Valverde(13) se estudió la problemática del aumento de medidas no arancelarias en el comercio global, impulsado por la OMC y sus reglas multilaterales, que aunque han reducido aranceles, han planteado nuevos desafíos como la necesidad de mayor transparencia para evitar costos comerciales adicionales. El objetivo de la investigación es examinar de qué manera las capacidades científicas, legales y la producción agrícola influyen en la notificación de las MSF en este sector durante el período mencionado. Utilizando un análisis econométrico con modelos Probit y Logit, los resultados revelan que el Índice de Calidad Regulatoria en Perú, ha experimentado una mejora significativa, pasando de un valor de 0,02 en 2002 a 0,56 en 2019. Este avance refleja una mejor percepción sobre la formulación de políticas y regulaciones por parte del gobierno, orientadas a promover el desarrollo del sector privado. Las conclusiones enfatizaron la urgencia de optimizar la administración de las notificaciones para evitar fricciones comerciales y optimizar el intercambio de información con los socios comerciales.

En la investigación de Valverde(14) se abordó la problemática de la agroexportación peruana que ha mostrado una resiliencia notable frente a la pandemia de COVID-19, a diferencia de otros sectores más afectados. Las proyecciones indican que las exportaciones del sector podrían exceder los 7 mil millones de dólares alcanzados en 2019. Además, se tuvo como objetivo esperar una mejora en las exportaciones de productos hidrobiológicos gracias a condiciones oceanográficas favorables. No obstante, las medidas sanitarias y fitosanitarias impuestas durante la pandemia, y notificadas a la OMC, podrían impactar tanto positiva como negativamente los intereses nacionales. Para analizar este contexto, el estudio emplea una metodología cuantitativa basada en la recopilación de notificaciones, declaraciones y documentos emitidos por la OMC y sus miembros, además de gestiones bilaterales realizadas por entidades gubernamentales peruanas. Sin embargo, resultó que la UE rechazó dicha solicitud mediante la comunicación G/SPS/GEN/1814, y en su lugar presentó la Estrategia "De la Granja a la Mesa", cuyo propósito es impulsar sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes, incluyendo la disminución en el uso de pesticidas en un 50 %. A pesar de las dificultades, los productos agrícolas y alimentarios han demostrado mayor resistencia en comparación con otros bienes, y el Perú ha participado activamente en iniciativas multilaterales para garantizar el libre comercio. En conclusión, es crucial una colaboración estrecha entre los sectores público y privado para garantizar que las medidas implementadas beneficien los intereses del país.

En su investigación, Zúñiga(15) analizó la problemática del incremento en el intercambio de bienes entre naciones y la necesidad de los gobiernos de establecer mecanismos que garanticen la seguridad alimentaria y la salvaguarda de la salud pública y animal frente a riesgos derivados de plagas, enfermedades y organismos patógenos. A pesar de la relevancia de las MSF, persiste una paradoja en la comprensión de su definición y su integración en el marco legal peruano. El objetivo de este trabajo fue brindar una visión general del marco teórico y normativo que rige las MSF en Perú, así como entender su impacto potencial en la economía del país. La metodología del estudio se centra en una investigación de la normativa vigente, dividiendo el artículo en dos partes: la primera explica qué son las MSF y los beneficios de su adopción, revisando el sistema de la OMC y las disposiciones más significativas del Acuerdo sobre la Aplicación de MSF la segunda parte analiza el marco legal peruano en relación con las MSF y los acuerdos bilaterales relevantes. Los resultados de este análisis destacan la importancia de una correcta implementación de las MSF para mejorar la salud pública y animal, así como para facilitar el comercio internacional, subrayando la necesidad de una mayor claridad y comprensión en su aplicación. Las conclusiones enfatizan que una adecuada adopción y regulación de las MSF no solo beneficiará la salud de las personas y los animales, sino que también potenciará la competitividad del país en el comercio global.

Yang(16) investigó la problemática del aumento de disputas comerciales entre países, impulsado por la creciente prevalencia de técnicas de control como las sanitarias y fitosanitarias, de la misma manera que las barreras técnicas al comercio en las últimas décadas. El objetivo de su estudio es investigar cómo estas medidas impactan los márgenes de importación y los valores unitarios comerciales de las empresas chinas, considerando las variaciones en estos efectos según el posicionamiento de las empresas en las cadenas de valor globales (CGV). La metodología incluye un análisis de datos de panel sobre importaciones a nivel empresarial en China entre 2008 y 2013, además de un conjunto de datos original sobre medidas no arancelarias proporcionado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Los resultados, desde la perspectiva de los índices OU e ID, muestran que aunque los índices a nivel empresarial no han sufrido cambios significativos en comparación con los índices nacionales, el índice ID ha aumentado ligeramente de 2,7 a 3,2. Este incremento sugiere que las empresas chinas han perdido parcialmente su vínculo regresivo total desde 2008, un hecho sorprendente considerando el rápido desarrollo económico de China, que la ha situado como uno de los principales importadores y exportadores a nivel mundial en la última década. En conclusión, aunque las medidas no arancelarias pueden representar barreras para ingresar a los mercados internacionales, las empresas que logran cumplir con estos requisitos suelen beneficiarse de mayores flujos comerciales y precios más elevados, lo que indica que superar estos desafíos puede otorgar ventajas competitivas significativas.

MARCO TEÓRICO

Teoría de las exportaciones

Las exportaciones juegan un rol crucial en la economía del país, puesto que reflejan el potencial para producir bienes de calidad o que resultan útiles para otros mercados. Las balanzas comerciales tienden a ser un indicador concreto de lo que se ofrece en comparación con lo que se compra. En este contexto, la búsqueda de una balanza comercial favorable convierte a las exportaciones en un asunto central en la globalización. Así, todo lo relacionado con las políticas de industrialización, de donde surgen los productos exportados, adquiere gran relevancia en el mundo actual, ya que nos permite identificar cuál podría ser la política industrial más adecuada para un país. Lederman et al.(17) destacan con claridad lo que realmente importa en una exportación, al analizar las políticas de industrialización y señalar que lo esencial no es la cantidad ni la forma en que se exporta, sino el modo en que se producen los bienes.

Teoría de la administración

Henri Fayol, considerado el padre de la teoría de la administración moderna, destacó la necesidad de principios administrativos claros y flexibles, útiles en cualquier circunstancia. Identificó 14 principios clave, entre los cuales se encuentran la autoridad y responsabilidad, que están intrínsecamente relacionadas, con la autoridad derivada del puesto y los atributos personales; la unidad de mando, que establece que los empleados deben recibir órdenes de un único superior; y la cadena de escala, que describe una jerarquía de superiores desde los puestos más altos hasta los más bajos, permitiendo excepciones sólo cuando seguirla estrictamente resultaría perjudicial. Fayol también subrayó el esprit de corps, que resalta la importancia del trabajo en equipo y la comunicación para fortalecer la unidad en la organización. Además, consideró que las funciones esenciales de la administración son planear, organizar, comandar, coordinar y controlar.(18)

Teoría del comercio internacional

La teoría del comercio internacional busca explicar las razones detrás de las transacciones comerciales entre países, cuáles son los beneficios y costos de este comercio, y cómo las políticas gubernamentales pueden influir en el intercambio de bienes y servicios a nivel global. El comercio internacional ha crecido significativamente, con un notable aumento de la proporción de la producción global que se vende internacionalmente. Para entender el comercio entre países, se utiliza el modelo de la gravedad, que sostiene que el comercio entre dos naciones es proporcional al producto de sus economías y decrece a medida que aumenta la distancia entre ellas, similar a la ley de la gravedad de Newton. Este modelo ayuda a identificar patrones y anomalías en el comercio internacional, teniendo en cuenta factores como tamaño económico, barreras comerciales y proximidad geográfica. Además, el patrón de comercio mundial ha cambiado en las últimas décadas, destacando el crecimiento del comercio en Asia y modificaciones en las categorías de bienes comerciados.(19)

Teoría de la ventaja comparativa

La teoría de la ventaja comparativa establece que un país, empresa o individuo debería enfocarse en la producción de aquellos bienes o servicios que puede generar con un menor costo de oportunidad en relación con otros. A diferencia de la ventaja absoluta, que se refiere a la capacidad de producir una mayor cantidad con menos recursos, la ventaja comparativa se enfoca en las diferencias relativas en costos de oportunidad. Este principio sugiere que, aunque una persona o país sea más eficiente en la producción de todos los bienes, sigue siendo ventajoso especializarse en aquellos en los que su ineficiencia es menor. De esta manera, el comercio basado en la ventaja comparativa permite que los participantes accedan a productos y servicios a costos más bajos que sus costos de producción, lo que conduce a un aumento en la producción total y el bienestar económico.(20)

La teoría de las economías externas

La Teoría de las Economías Externas, propuesta por Alfred Marshall, sostiene que los beneficios de la concentración industrial en una región pueden reducir los costos y aumentar la eficiencia, incluso cuando las empresas individuales siguen siendo pequeñas. Según esta teoría, la localización geográfica de varias empresas de una misma industria en un área específica permite la existencia de proveedores especializados, un mercado laboral más robusto y el intercambio de conocimientos. Estos factores combinados generan economías externas, que no dependen directamente de la escala de cada empresa, sino del entorno industrial concentrado. Este fenómeno se observa en casos modernos como Silicon Valley, donde la concentración de empresas tecnológicas facilita el acceso a proveedores, fomenta la disponibilidad de talento altamente calificado y promueve la difusión informal del conocimiento, resultando en un entorno altamente competitivo y eficiente.(21)

Variables y dimensiones

Variable 1: Barreras fitosanitarias

Según Whalley(22) las barreras fitosanitarias son regulaciones establecidas por los países para salvaguardar la salud de las personas, los animales, los vegetales de plagas y las enfermedades. Incluyen la evaluación de riesgos para identificar posibles amenazas, se sustentan en la legislación y normativa que rige su implementación. Estas medidas forman parte de acuerdos internacionales, como los de la OMC, que buscan equilibrar la salvaguarda de la salud y el entorno con la necesidad de reducir los obstáculos al comercio. Entre ellas se encuentran la Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, que determina requisitos y procedimientos comunitarios para garantizar la efectividad biológica de los productos y mitigar riesgos para la salud; así como también, la Norma Sanitaria sobre Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas en alimentos, que fija límites permitidos para proteger la salud pública y guiar a las autoridades en la vigilancia de peligros químicos; y por último, se menciona el Sistema de Gestión de Calidad conforme a la Norma ISO 9001:2015, cuyo objetivo es optimizar la efectividad, eficiencia en la gestión pública y la calidad de los servicios.

Dimensión 1: Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola

Según la Comunidad Andina(23), bajo la Decisión 804, se busca establecer los requisitos y procedimientos comunitarios necesarios para la autorización y supervisión de los PQUA en los Estados Miembros. Mediante lineamientos y procedimientos armonizados, se pretende facilitar tanto la implementación como el cumplimiento de estos requisitos, enfocándose en la evaluación de los PQUA con fines de registro y revaluación. Esto asegurará la eficacia biológica de los productos, así como la mitigación de riesgos para la salud y el entorno. Además, se establecen los criterios y procedimientos comunitarios que permitirán a las Autoridades Nacionales Competentes (ANC) evaluar el riesgo y beneficio de los PQUA que se desean registrar, definiendo también los principios de gradualidad y especificidad necesarios para su registro en los Países Miembros.

Dimensión 2: Norma Sanitaria que establece los Límites Máximos de Residuos (LMR) de Plaguicidas de Uso Agrario en Alimentos de Consumo Humano

Según la Digesa(24), con el objetivo de salvaguardar la salud de la comunidad, se disponen los LMR de plaguicidas de uso agrícola que son autorizados en los productos alimenticios destinados al consumo humano. Según el Decreto Legislativo N° 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, estos límites se establecen para llevar a cabo la vigilancia y el control sanitario. Asimismo, se establece un estándar de referencia que guiará a la autoridad competente en el control sanitario durante la supervisión o monitoreo de contaminantes químicos presentes en los alimentos.

Dimensión 3: Sistema de Gestión de la Calidad - Norma ISO 9001:2015

Según Ositrán(25), la reforma del estado peruano tiene como objetivo lograr una gestión más eficaz en su estrategia, más eficiente en los procesos, mejorar la calidad de los servicios, y asegurar una efectiva rendición de cuentas. Para apoyar la consecución de estos objetivos, se implementa un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) alineado con la Norma Internacional ISO 9001:2015. Este sistema de gestión, como parte de la estrategia institucional, adopta un enfoque orientado a procesos, lo cual implica no solo identificar los procesos clave del SGC, sino también comprender su secuencia e interacción para optimizar continuamente su eficacia.

Variable 2: Exportaciones agrícolas peruanas

Las exportaciones agrícolas peruanas se definen como el conjunto de productos agrícolas que el país envía a mercados internacionales, destacándose especialmente por su diversificación hacia cultivos no tradicionales como espárragos, páprika y diversas frutas. A lo largo de los años, estas exportaciones han mostrado un crecimiento significativo, lo que refleja su creciente relevancia para la economía nacional y su contribución a la captación de divisas. Este aumento ha sido impulsado por la readecuación de la producción agrícola para satisfacer la demanda externa, adoptando tecnologías avanzadas y optimizando la cadena de suministro.(26)

Dimensión 1: Mercados internacionales

Según Cateora et al.(27) en un contexto de creciente globalización, los mercados internacionales se describen como interconexiones dinámicas y complejas que afectan a empresas de diversos tamaños y sectores. Se subraya cómo el auge del comercio internacional, impulsado por fuerzas económicas, tecnológicas y políticas, crea un nuevo orden económico global. A medida que las empresas enfrentan desafíos y oportunidades en un contexto cada vez más interdependiente, resulta crucial ajustarse a los cambios y prever lo inesperado en el comercio internacional.

Dimensión 2: Crecimiento de las exportaciones

Según Suranovic(28) el crecimiento de las exportaciones se refiere al aumento en la cantidad y valor de productos y servicios que un país vende a otros países a lo largo del tiempo. El crecimiento de las exportaciones implica no sólo un análisis de la disponibilidad y demanda de productos en los mercados globales, sino también evaluar el comportamiento de consumidores y empresas, así como el impacto de las políticas comerciales en la economía nacional. Este aumento puede resultar en beneficios significativos para los países, tales como el impulso al desarrollo económico, la creación de empleo y la mejora en la balanza comercial.

Dimensión 3: Economía nacional

Según Samuelson et al.(29), la economía nacional se define como el sistema que organiza y regula la producción, entrega y utilización de bienes y servicios en un país, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la sociedad y fomentar el bienestar general. Los principales objetivos de la macroeconomía incluyen alcanzar un alto nivel y un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB), mantener tasas de desempleo reducidas y asegurar la estabilidad de los precios.

MÉTODO

Tipo

El estudio es de tipo básico porque busca generar conocimiento teórico sobre la conexión entre las barreras fitosanitarias y las exportaciones agrícolas peruanas. No está orientado a resolver problemas prácticos inmediatos, sino a ampliar la comprensión científica del tema. Según Hernández et al.(30) la investigación básica tiene como objetivo principal producir conocimiento y teorías, sin buscar una aplicación inmediata. Es un proceso sistemático, empírico y crítico que amplía el entendimiento de los fenómenos, impulsa el avance del conocimiento humano y es esencial para el progreso científico.

Enfoque

El estudio tiene un enfoque cuantitativo porque utiliza datos numéricos secundarios para analizar la influencia de las barreras fitosanitarias en las exportaciones agrícolas peruanas, buscando resultados objetivos y medibles. Según Creswell et al.(31) el enfoque cuantitativo es adecuado para esta investigación, ya que permite evaluar el impacto de las barreras fitosanitarias en las exportaciones agrícolas mediante indicadores como tasas de rechazo, pérdidas económicas y niveles de cumplimiento de estándares. Además, facilita la comparación entre diferentes regiones, productos y periodos de tiempo, identificando tendencias y variaciones en los efectos de dichas barreras.

Nivel o Alcance

El estudio tiene un alcance explicativo porque busca entender cómo las barreras fitosanitarias influyen en las exportaciones agrícolas peruanas, identificando las relaciones subyacentes y los mecanismos que afectan esta interacción. Según Hernández et al.(30) los estudios con un alcance explicativo se centran en determinar las causas de eventos y fenómenos tanto físicos como sociales, y van más allá de la sencilla descripción o la identificación de vínculos entre variables. Su propósito es entender por qué se presenta un fenómeno y en qué circunstancias se manifiesta.

Diseño y Corte

El estudio tiene un diseño no experimental porque no manipula variables, sino que observa y analiza las relaciones entre ellas tal como se presentan en el entorno real. Asimismo, es de diseño longitudinal porque se recolectan datos en diferentes momentos o periodos, en este caso, se busca analizar el impacto de las barreras fitosanitarias en las exportaciones agrícolas peruanas a lo largo de varios años. Según Hernández et al.(30) la investigación no experimental se caracteriza por no manipular deliberadamente variables, sino que se enfoca en observar los fenómenos dentro de su entorno natural. En este diseño estudio, no se generan situaciones nuevas; se observan y analizan situaciones existentes sin intervención del investigador. Los diseños longitudinales recolectan información en distintos periodos para describir cómo cambian las variables y cómo se relacionan e inciden unas sobre otras a lo largo del tiempo.

Método

El estudio utiliza el método hipotético-deductivo porque parte de hipótesis formuladas previamente sobre la interacción entre las barreras fitosanitarias y las exportaciones agrícolas peruanas. Según Popper(32) el método hipotético-deductivo es clave para la ciencia, ya que somete las hipótesis a pruebas rigurosas con el objetivo de falsarlas, es decir, intentando minimizar su probabilidad de ocurrencia. La corroboración de una hipótesis sólo es válida si los datos reflejan un esfuerzo sincero por derrocarla. El autor concluye que no se puede reducir el número de teorías a una sola verdad, sino que se elige la teoría más rigurosamente probada para someterla a futuras críticas.

Población

Informes anuales y bases de datos sobre exportaciones agrícolas peruanas de los productos uvas, paltas y espárragos, publicados por las entidades gubernamentales como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y el Banco central de reserva. Además, reportes sobre las barreras fitosanitarias, publicados por entidades como el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (DIGESA) y la Comunidad Andina.

Muestra

Informes anuales y bases de datos sobre exportaciones agrícolas peruanas de los productos uvas, paltas y espárragos, publicados por las entidades gubernamentales como la SUNAT y el Banco central de reserva. Además, reportes sobre las barreras fitosanitarias, publicados por entidades como la Ositrán(25), DIGESA(24) y la Comunidad Andina(23) del 2012 al 2019.

Técnica

El estudio implementará la revisión documentaria que permite identificar, evaluar y seleccionar fuentes confiables y relevantes sobre las barreras fitosanitarias y las exportaciones agrícolas peruanas del 2012 al 2019. Este proceso asegura que los datos utilizados sean válidos y actualizados, lo que refuerza la fundamentación teórica y empírica del estudio, permitiendo contrastar las hipótesis formuladas y obtener conclusiones basadas en evidencias verificadas y contrastables.

Instrumento

El estudio utiliza la ficha de observación porque permite sistematizar y registrar de manera estructurada la información obtenida sobre las barreras fitosanitarias y las exportaciones agrícolas peruanas del 2012 al 2019. Este instrumento asegura la objetividad y precisión al comparar datos, facilitando el análisis estadístico y la validación de las hipótesis propuestas. Además, garantiza que los datos secundarios relevantes sean recogidos de manera coherente y alineada con los objetivos de la investigación.

RESULTADOS

Resultados descriptivos

Agroexportación

Figura 1. Coeficiente de Determinación en Miles de Toneladas Métricas de Agroexportación

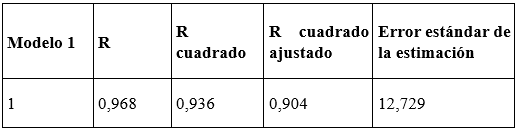

Según el análisis de la figura 1, el 93,6 % de la variabilidad en las exportaciones agrícolas peruanas (medida en miles de toneladas métricas) está explicada por las barreras fitosanitarias. Este alto porcentaje refleja que la fluctuación en el volumen de exportación depende en gran medida de la implementación y evolución de regulaciones fitosanitarias en los mercados de destino. Estas barreras incluyen controles estrictos sobre plagas, enfermedades y residuos químicos, lo cual condiciona directamente el acceso de los productos peruanos a mercados internacionales. La influencia significativa y fuerte entre las barreras fitosanitarias y el volumen exportado evidencia cómo estas regulaciones pueden limitar o potenciar el crecimiento de las exportaciones. En países con altos estándares fitosanitarios, los productores peruanos enfrentan mayores retos para cumplir con los requisitos, lo que puede restringir la entrada de productos y afectar negativamente el volumen de exportación.

Uvas

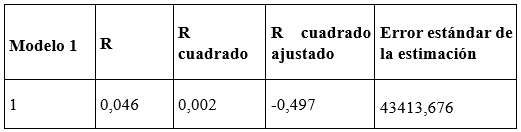

Figura 2. Coeficiente de Determinación en Valor FOB de Exportaciones de Uvas

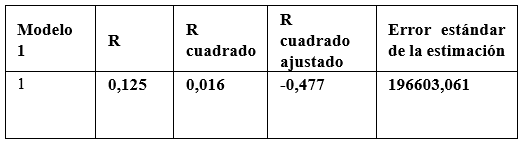

Según el análisis de la figura 2, la variabilidad en el valor FOB de las exportaciones de uvas peruanas se explica en solo un 1,6 % por las barreras fitosanitarias, lo que sugiere una influencia muy débil entre estas regulaciones y el valor de exportación de este producto. Esto indica que, a diferencia de otros productos agrícolas, el valor de las exportaciones de uvas no está significativamente afectado por las barreras fitosanitarias. Este bajo nivel de influencia podría deberse a varios factores, entre ellos la adaptación de los productores peruanos a los estándares fitosanitarios internacionales para la exportación de uvas. También es posible que los mercados de destino para las uvas peruanas tengan normativas fitosanitarias menos restrictivas o que el producto ya cuente con procesos de certificación y control de calidad que cumplen con los requisitos de exportación sin generar mayores costos o variabilidad en el valor FOB.

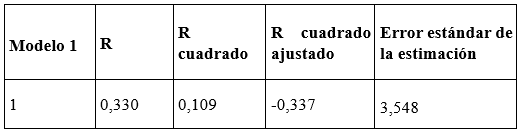

Figura 3. Coeficiente de Determinación en Variaciones Porcentuales de Exportaciones de Uvas

Según el análisis de la figura 3, las variaciones porcentuales en las exportaciones de uvas peruanas están explicadas en un 10,9 % por las barreras fitosanitarias, lo cual sugiere una influencia relativamente baja entre estas regulaciones y las fluctuaciones en el volumen exportado. Este porcentaje indica que, aunque las barreras fitosanitarias ejercen cierta influencia sobre las exportaciones de uvas, su impacto es limitado en comparación con otros factores que podrían tener un rol más relevante, como la demanda internacional, las condiciones de mercado, y la competencia de otros países productores. Este bajo nivel de influencia también podría reflejar el alto grado de preparación del sector agrícola de uvas en Perú, el cual ha logrado adecuarse a las normas fitosanitarias internacionales. Los productores y exportadores de uva peruana han implementado prácticas agrícolas, controles de calidad y certificaciones que cumplen con las normativas de países importadores. Esto reduce los efectos negativos de las barreras fitosanitarias sobre las exportaciones, ya que las uvas peruanas tienen una menor probabilidad de enfrentar restricciones de acceso o de ser rechazadas en mercados internacionales.

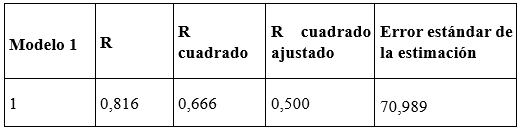

Figura 4. Coeficiente de Determinación en Miles de Toneladas Métricas de Uvas Exportadas

Según el análisis de la figura 4, se observa una influencia más fuerte, ya que el 66,6 % de la variabilidad en el volumen de uvas exportadas (medido en toneladas métricas) está explicado por las barreras fitosanitarias. Este alto porcentaje sugiere que estas regulaciones tienen una influencia considerable en la cantidad de uvas exportadas, lo cual destaca el rol significativo que juegan las normativas fitosanitarias en el acceso y permanencia de las uvas peruanas en los mercados internacionales. Esta influencia indica que las barreras fitosanitarias pueden actuar como un factor de control que limita o permite el flujo de exportación de uvas en función del cumplimiento de estándares de calidad, inocuidad y sanidad impuestos por los países de destino. En mercados con normativas fitosanitarias más rigurosas, los exportadores peruanos pueden enfrentar mayores desafíos para cumplir con requisitos específicos, lo que podría reducir el volumen exportado o generar retrasos y costos adicionales en los procesos de envío y certificación. De hecho, el cumplimiento de estas normativas puede implicar inspecciones adicionales, adecuaciones tecnológicas o el desarrollo de protocolos específicos que permitan asegurar la inocuidad del producto.

Espárragos

Figura 5. Coeficiente de Determinación en Valor FOB de Exportaciones de Espárragos

Según el análisis de la figura 5, la variabilidad en el valor FOB de las exportaciones de espárragos peruanos está explicada en apenas un 0,2 % por las barreras fitosanitarias, lo que evidencia una relación extremadamente débil entre estas regulaciones y el valor de exportación de este producto. Este bajo porcentaje sugiere que, a diferencia de otros productos agrícolas, el valor de los espárragos en los mercados internacionales está influenciado por factores distintos a las barreras fitosanitarias, las cuales tienen un impacto casi insignificante sobre su valor FOB. Este resultado podría deberse, en gran medida, a la consolidación de la industria peruana de espárragos como líder en calidad y eficiencia en el cumplimiento de estándares internacionales. Los productores y exportadores de espárragos han adoptado prácticas de producción, procesamiento y certificación que cumplen con los requisitos fitosanitarios de los principales mercados importadores, lo cual minimiza el riesgo de rechazo de sus envíos. Gracias a esta preparación, los costos adicionales asociados al cumplimiento de barreras fitosanitarias han sido reducidos considerablemente, y el flujo comercial se ha mantenido estable sin afectar significativamente el valor exportado.

Figura 6. Coeficiente de Determinación en Variaciones Porcentuales de Exportaciones de Espárragos

Según el análisis de la figura 6, este valor tan bajo indica que las barreras fitosanitarias explican apenas el 0,1 % de la variación porcentual en las exportaciones de espárragos peruanos, lo cual demuestra una influencia prácticamente insignificante entre estas regulaciones y la variabilidad en el volumen exportado de este producto. Esta escasa influencia sugiere que el comercio de espárragos está muy poco condicionado por las barreras fitosanitarias en comparación con otros factores. La influencia insignificante entre las barreras fitosanitarias y las exportaciones de espárragos podría deberse a varios aspectos. En primer lugar, la industria de espárragos de Perú ha alcanzado altos estándares de calidad y sanidad que cumplen con los requisitos de los principales mercados internacionales, como Estados Unidos y la Unión Europea. Los productores han implementado rigurosos controles de calidad y certificaciones que facilitan el acceso continuo y sin mayores restricciones a estos mercados. Gracias a estos procesos optimizados, los exportadores pueden minimizar los efectos de las barreras fitosanitarias, lo que se traduce en una baja variabilidad en el volumen exportado.

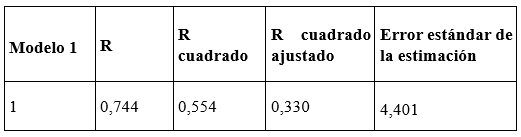

Figura 7. Coeficiente de Determinación en Miles de Toneladas Métricas de Espárragos Exportados

Según el análisis de la figura 7, el 55,4 % de la variabilidad en el volumen de espárragos exportados, medido en toneladas métricas, está explicado por las barreras fitosanitarias, lo que sugiere una relación moderada entre estas regulaciones y la cantidad exportada de este producto. Este porcentaje indica que las barreras fitosanitarias tienen un impacto significativo, aunque no absoluto, en la fluctuación del volumen de exportación de espárragos peruanos, lo cual resalta la importancia de estas normativas en el acceso a ciertos mercados internacionales. La relación moderada entre las barreras fitosanitarias y el volumen exportado sugiere que, si bien las exportaciones de espárragos son afectadas por las regulaciones de sanidad e inocuidad, otros factores también juegan un rol importante. Las barreras fitosanitarias pueden influir en la cantidad de espárragos que llegan a los mercados debido a requisitos de inspección, certificación y tratamientos fitosanitarios que deben cumplirse para garantizar que los productos estén libres de plagas, enfermedades y residuos químicos.

Paltas

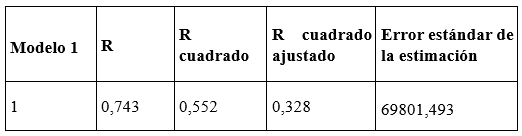

Figura 8. Coeficiente de Determinación en Valor FOB de Exportaciones de Paltas

Según el análisis de la figura 8, las barreras fitosanitarias explican el 55,2 % de la variabilidad en el valor FOB de las exportaciones de paltas peruanas, lo cual indica una relación moderada entre estas regulaciones y el valor de exportación de este producto. Este nivel de influencia sugiere que las barreras fitosanitarias juegan un rol significativo en la determinación del valor FOB de las paltas, aunque otros factores también contribuyen a las fluctuaciones de precios. La influencia moderada entre las barreras fitosanitarias y el valor FOB puede deberse a que los mercados internacionales de destino para las paltas, como Estados Unidos, Europa y Asia, imponen estándares de inocuidad y sanidad que deben cumplirse rigurosamente. El cumplimiento de estos requisitos fitosanitarios, que incluyen normas sobre plagas, enfermedades y residuos químicos, puede elevar los costos de producción y procesamiento, afectando directamente el valor de exportación. Los tratamientos de poscosecha, las inspecciones adicionales y las certificaciones necesarias para ingresar a estos mercados pueden encarecer el proceso de exportación, reflejándose en el valor FOB final.

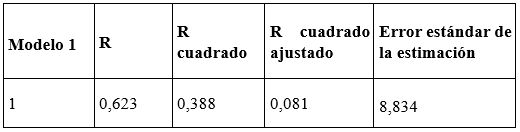

Figura 9. Coeficiente de Determinación en Variaciones Porcentuales de Exportaciones de Paltas

Según el análisis de la figura 9, el 38,8 % de las variaciones porcentuales en las exportaciones de paltas peruanas es explicado por las barreras fitosanitarias, lo que indica una influencia considerable de estas regulaciones sobre el flujo de exportación de este producto. Este porcentaje resalta la importancia de las normativas fitosanitarias en la determinación de las fluctuaciones en las exportaciones, sugiriendo que las restricciones y regulaciones relacionadas con la sanidad e inocuidad de los productos juegan un papel clave en el comercio internacional de paltas. Las barreras fitosanitarias incluyen una amplia gama de medidas, tales como inspecciones, certificaciones y tratamientos específicos que los productos deben cumplir antes de ingresar a los mercados de destino. En el caso de las paltas, que son altamente demandadas en mercados como Estados Unidos, Europa y Asia, los requisitos fitosanitarios pueden implicar costos adicionales en la cadena de producción y distribución, lo que a su vez afecta el volumen de exportación y el valor final de las transacciones. Las exigencias relacionadas con la detección de plagas, residuos químicos y otras condiciones de sanidad pueden generar restricciones temporales o permanentes si no se cumplen adecuadamente, lo que impacta directamente en las variaciones porcentuales de las exportaciones.

Figura 10. Coeficiente de Determinación en Miles de Toneladas Métricas de Paltas Exportadas

Según el análisis de la figura 10, este alto valor sugiere que las barreras fitosanitarias explican el 90 % de la variabilidad en el volumen de paltas exportadas, medido en toneladas métricas, lo que implica una relación muy fuerte entre estas regulaciones y el flujo de exportación de este producto. Este porcentaje destaca la influencia decisiva que tienen las normativas fitosanitarias en el comercio internacional de paltas, subrayando la importancia de cumplir con los estándares sanitarios y de inocuidad exigidos por los países importadores. La influencia fuerte entre las barreras fitosanitarias y las exportaciones de paltas refleja la necesidad de una vigilancia constante y una adecuada infraestructura para cumplir con los rigurosos requisitos fitosanitarios en los principales mercados, como Estados Unidos, la Unión Europea y Asia. Las barreras fitosanitarias incluyen inspecciones detalladas, certificaciones sanitarias, y tratamientos específicos como el control de plagas, residuos químicos y enfermedades de los cultivos, lo cual representa un proceso costoso y tecnológicamente avanzado para asegurar que las paltas sean aptas para el consumo y cumplan con los estándares internacionales.

Resultados inferenciales

Hipótesis general

H0: las barreras fitosanitarias no influyen positivamente en las exportaciones agrícolas peruanas del 2012 al 2019.

Ha: las barreras fitosanitarias influyen positivamente en las exportaciones agrícolas peruanas del 2012 al 2019.

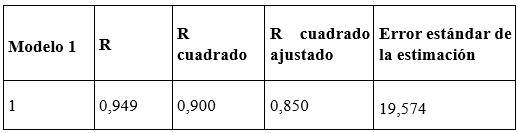

Figura 11. Análisis Significativo en Miles de Toneladas Métricas de Agroexportación

Según la figura 11, la significancia de 0,032 en miles de toneladas métricas, indica que las barreras fitosanitarias implementadas después del periodo de 2012 a 2015 habrían influido en el volumen total de las exportaciones agrícolas peruanas entre 2016 y 2019. Este valor es menor al nivel de significancia comúnmente aceptado de 0,05, lo cual nos lleva a invalidar la hipótesis nula (H0) y aceptar la hipótesis planteada (Ha). Así, se confirma que las barreras fitosanitarias han tenido un impacto positivo en las exportaciones agrícolas peruanas en el intervalo analizado. Este resultado sugiere que la adopción de estas medidas ha favorecido la seguridad y calidad de los productos exportados, lo que probablemente aumentó la confianza de los mercados internacionales, contribuyendo al crecimiento de las exportaciones. Reflejando que las barreras fitosanitarias, al garantizar el cumplimiento de normas internacionales sobre calidad y seguridad alimentaria, han logrado aumentar la competitividad de los productos peruanos en mercados globales, mejorando su aceptación en términos sanitarios. Esto ha generado una percepción positiva de los productos peruanos, propiciando un mayor volumen de exportación.

Hipótesis Específica 1

H0: las barreras fitosanitarias no influyen positivamente en las exportaciones agrícolas de uvas peruanas del 2012 al 2019.

Ha: las barreras fitosanitarias influyen positivamente en las exportaciones agrícolas de uvas peruanas del 2012 al 2019.

Figura 12. Análisis Significativo en Valor FOB de Exportaciones de Uvas

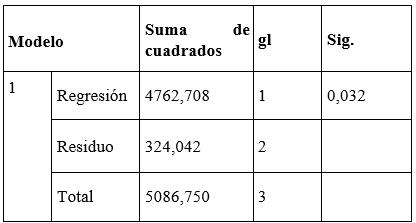

Según la figura 12, la significancia de 0,875 en el análisis del valor FOB de las exportaciones peruanas de uvas entre 2012 y 2019, sugiere que no hay una relación estadísticamente significativa entre las barreras fitosanitarias y el valor de estas exportaciones. Al ser mayor que el valor de significancia aceptado de 0,05, este valor sugiere que no se puede invalidar la hipótesis nula (H0), lo que implica que las barreras fitosanitarias no influyeron significativamente en el valor FOB de las exportaciones de uvas durante el período analizado. Este resultado puede explicarse porque, aunque las barreras fitosanitarias regulan y optimizan la seguridad de los productos agrícolas, su implementación no siempre se traduce en un incremento directo del valor FOB para ciertos productos específicos, como las uvas, debido a factores como la estabilidad en la demanda de mercados consolidados o los altos estándares previos de calidad y seguridad.

Figura 13. Análisis Significativo en Variaciones Porcentuales de Exportaciones de Uvas

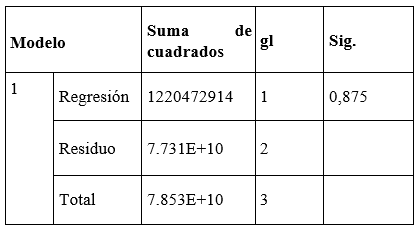

Según la figura 13, el valor de significancia de 0,670 en el análisis de las variaciones porcentuales de las exportaciones de uvas peruanas entre 2012 y 2019 confirma la ausencia de una relación estadísticamente significativa entre las barreras fitosanitarias y estas variaciones. Al ser superior al nivel comúnmente aceptado de 0,05, este valor respalda la hipótesis nula (H0) que las barreras fitosanitarias no influyen de manera significativa en las fluctuaciones en las exportaciones de uvas durante el periodo analizado. Esto puede deberse a que, en mercados internacionales establecidos, las exportaciones de productos como las uvas suelen estar sujetas a una demanda relativamente constante y menos afectada por cambios en normativas fitosanitarias adicionales, dado que estos productos ya cumplen con elevados estándares de calidad y seguridad.

Figura 14. Análisis Significativo en Miles de Toneladas Métricas de Uvas Exportadas

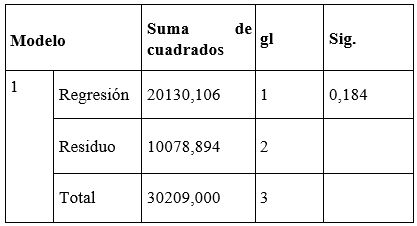

Según la figura 14, el valor de significancia de 0,184 al analizar miles de toneladas métricas de uvas exportadas sugiere que no existe un vínculo estadísticamente significativo entre las barreras fitosanitarias y la cantidad exportada de este producto entre 2012 y 2019. Al ser superior al nivel de 0,05, este valor confirma que no invalida la hipótesis nula (H0), lo que indica que las barreras fitosanitarias no tienen una influencia significativa en la cantidad exportada de uvas peruanas durante el periodo analizado. Aunque podría haber una influencia marginal, esta es insuficiente para concluir que dichas barreras afectan de manera decisiva el volumen de exportación de uvas. Esto podría explicarse porque la demanda internacional de uvas peruanas, especialmente en mercados desarrollados, depende más de factores externos como las preferencias de los consumidores, la competitividad de precios y la estacionalidad, en lugar de las normativas fitosanitarias adicionales. Además, las uvas peruanas han alcanzado una reputación de calidad que cumple con estándares internacionales, por lo que las barreras fitosanitarias tienden a no ejercer un impacto considerable en su volumen exportado.

En síntesis, los resultados del análisis muestran que no existe evidencia estadísticamente significativa de que las barreras fitosanitarias hayan influido en las exportaciones de uvas peruanas entre 2012 y 2019, dado que los valores de significancia obtenidos (Valor FOB: 0,875, Variaciones Porcentuales: 0,670 y Miles de Toneladas Métricas: 0,184) son superiores al umbral crítico de 0,05, por lo que no se acepta la hipótesis alternativa (H1) en el caso de las uvas. Esto indica que no se encontró una relación significativa entre las barreras fitosanitarias y las exportaciones de uvas peruanas en los indicadores medidos. Esta ausencia de impacto puede explicarse por factores como la estabilidad de la demanda en mercados internacionales consolidados y la capacidad de los exportadores peruanos para adaptarse a los requisitos fitosanitarios sin afectar significativamente el volumen o valor de exportación.

Hipótesis Específica 2

H0: las barreras fitosanitarias no influyen positivamente en las exportaciones agrícolas de espárragos peruanos del 2012 al 2019.

Ha: las barreras fitosanitarias influyen positivamente en las exportaciones agrícolas de espárragos peruanos del 2012 al 2019.

Figura 15. Análisis Significativo en Valor FOB de Exportaciones de Espárragos

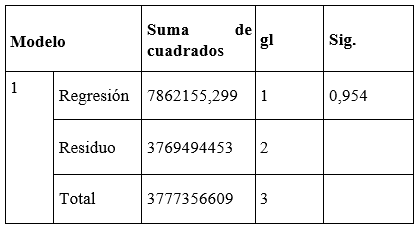

Según la figura 15, el valor de significancia de 0,954 para el análisis del valor FOB de las exportaciones de espárragos peruanos sugiere que no hay una relación significativa entre las barreras fitosanitarias y el valor de exportación de este producto en el período 2012-2019. Dado que este valor es considerablemente superior al umbral de 0,05, no se invalida la hipótesis nula (H0), lo cual indica que las barreras fitosanitarias no han tenido un impacto considerable en el valor FOB de las exportaciones de espárragos peruanos a lo largo de este periodo. Este valor tan elevado podría explicarse por varios factores, principalmente porque el espárrago peruano es un producto altamente competitivo en los mercados globales, sobre todo en los Estados Unidos y Europa, por motivo de su calidad, sabor y oferta durante todo el año. La demanda de espárragos podría estar más influenciada por aspectos como la oferta y demanda global, los acuerdos comerciales y las condiciones climáticas que por las barreras fitosanitarias.

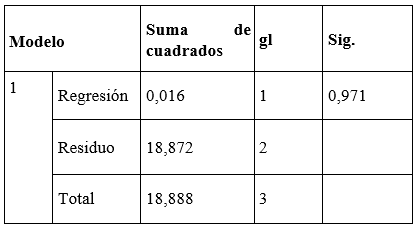

Figura 16. Análisis Significativo en Variaciones Porcentuales de Exportaciones de Espárragos

Según la figura 16, el valor de significancia de 0,971 para las variaciones porcentuales en las exportaciones de espárragos refuerza la conclusión de que las barreras fitosanitarias no tienen un efecto relevante en las fluctuaciones de las exportaciones peruanas de espárragos entre 2012 y 2019. Dado que este resultado es considerablemente superior que 0,05, no se invalida la hipótesis nula (H0), lo cual indica que las variaciones en las exportaciones de espárragos no están correlacionadas de manera significativa con la implementación de las barreras fitosanitarias. Este resultado podría explicarse, debido a que el espárrago es un producto que se encuentra entre los productos agrícolas no tradicionales más destacados exportados por Perú, y la demanda global de espárragos está principalmente impulsada por factores como los acuerdos comerciales preferenciales, la calidad constante y la disponibilidad continua del producto, más que por las barreras fitosanitarias. Además, los avances en la tecnología agrícola y la implementación de prácticas que cumplen con los estándares internacionales podrían haber minimizado el efecto de las barreras fitosanitarias en la estabilidad de las exportaciones.

Figura 17. Análisis Significativo en Miles de Toneladas Métricas de Espárragos Exportados

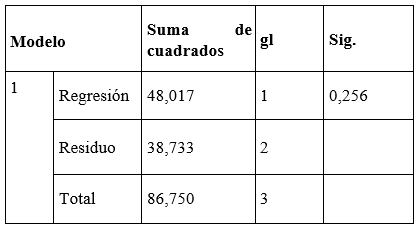

Según la figura 17, el valor de significancia de 0,256 para las miles de toneladas métricas de espárragos exportados también indica que las barreras fitosanitarias no tienen un efecto estadísticamente significativo en el volumen de exportaciones de espárragos peruanos. Aunque el valor es inferior a 0,05, lo que podría sugerir una posible relación, no es suficientemente bajo como para invalidar la hipótesis nula (H0). Este resultado puede deberse a varios factores, como la consolidación del espárrago como uno de los productos peruanos más destacados en exportación. Además, es posible que las empresas peruanas hayan optimizado sus procesos para cumplir con los estándares fitosanitarios internacionales, minimizando así los efectos negativos de las regulaciones. También debe considerarse que factores como la oferta y demanda global, la competitividad del producto peruano, y la diversificación de mercados de exportación juegan un rol más relevante en el volumen de exportaciones que las barreras fitosanitarias.

En síntesis, los valores de significancia obtenidos en el análisis de las exportaciones de espárragos peruanos entre 2012 y 2019 (Valor FOB: 0,954, Variaciones Porcentuales: 0,971 y Miles de Toneladas Métricas: 0,256) son mayores a 0,05, lo que señala que no se observa un vínculo estadísticamente significativo entre las barreras fitosanitarias y las exportaciones de espárragos peruanos en cuanto a volumen o valor. Por esta razón, no se valida la hipótesis planteada (Ha), lo que sugiere que las barreras fitosanitarias no han tenido un efecto relevante en el comportamiento de las exportaciones de espárragos en los indicadores evaluados. La razón de esta falta de influencia puede deberse a que el espárrago peruano ya cumplía con altos estándares internacionales de calidad y seguridad antes de la implementación de las barreras, lo que facilitó el cumplimiento de las nuevas regulaciones sin afectar significativamente los niveles de exportación. Además, factores como la consolidación del espárrago como uno de los productos agrícolas más destacados de la exportación peruana, el desempeño competitivo en los mercados globales, y la estabilidad en la oferta y demanda global también pueden haber minimizado el impacto de las barreras fitosanitarias.

Hipótesis Específica 3

H0: las barreras fitosanitarias no influyen positivamente en las exportaciones agrícolas de paltas peruanas del 2012 al 2019.

Ha: las barreras fitosanitarias influyen positivamente en las exportaciones agrícolas de paltas peruanas del 2012 al 2019.

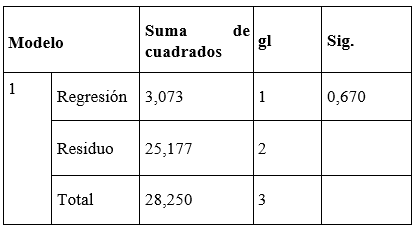

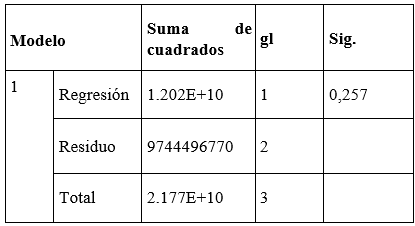

Figura 18. Análisis Significativo en Valor FOB de Exportaciones de Paltas

Según la figura 18, el valor de significancia de 0,257, al ser mayor que el umbral de 0,05, indica que no se puede establecer una vinculación significativa según los análisis estadísticos entre las barreras fitosanitarias y el valor FOB de las exportaciones de paltas peruanas entre 2012 y 2019. Esto sugiere que no se invalida la hipótesis nula (H0), es decir, las barreras fitosanitarias no tuvieron un impacto directo y relevante en el valor de las exportaciones de paltas en este período. Es posible que el crecimiento de las exportaciones de paltas se haya visto influenciado por otros factores, como la creciente demanda internacional de este producto, la habilidad del Perú para competir en los mercados globales y los acuerdos comerciales que han facilitado el acceso a mercados clave. Además, la implementación de medidas fitosanitarias podría haber sido adaptada de manera efectiva por los productores peruanos, permitiendo que las exportaciones continuarán sin verse significativamente afectadas por estas regulaciones.

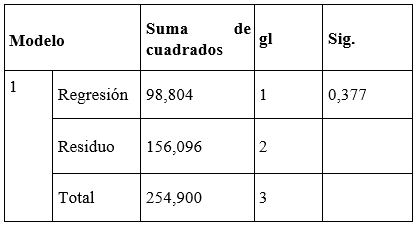

Figura 19. Análisis Significativo en Variaciones Porcentuales de Exportaciones de Paltas

Según la figura 19, el valor de significancia de 0,377, al ser mayor que el umbral de 0,05, refuerza la conclusión de que no se invalida la hipótesis nula (H0), es decir, las barreras fitosanitarias no tienen una influencia significativa en las variaciones porcentuales de las exportaciones de paltas peruanas entre 2012 y 2019. Esto sugiere que las fluctuaciones en las exportaciones de paltas no están relacionadas de manera directa o relevante con las medidas fitosanitarias implementadas en ese período. Las variaciones en las exportaciones podrían estar más vinculadas a factores externos como la demanda global de paltas, la oferta de otros países productores, cambios en los precios internacionales o incluso políticas comerciales favorables, como los acuerdos comerciales y los accesos preferenciales a mercados clave. También podría ser que los productores peruanos han logrado adaptar sus prácticas agrícolas y de exportación para cumplir con las regulaciones fitosanitarias sin que esto afectará significativamente el comportamiento de las exportaciones en términos porcentuales.

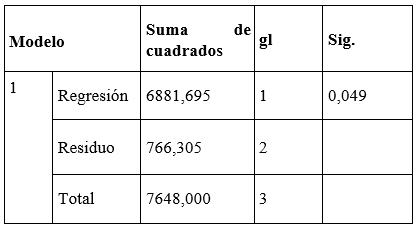

Figura 20. Análisis Significativo en Miles de Toneladas Métricas de Paltas Exportadas

Según la figura 20, el valor de significancia de 0,049, aunque apenas inferior al umbral de 0,05, sugiere la evidencia de una relación marginalmente notable entre las barreras fitosanitarias con el volumen de paltas exportadas en toneladas métricas en el periodo de 2012 a 2019. Este resultado implica que se descarta parcialmente la hipótesis nula (H0), sugiriendo que las barreras fitosanitarias podrían influir en cierta medida en las cantidades exportadas de paltas, aunque el vínculo no es lo bastante sólido como para considerarla concluyente. Esta posible influencia podría estar relacionada con el cumplimiento de las normas establecidas en mercados internacionales que exigen estándares específicos de calidad y seguridad alimentaria. En este caso, los exportadores peruanos de paltas pueden haber tenido que realizar ajustes adicionales en sus procesos de producción, control de residuos de pesticidas y otros aspectos fitosanitarios para acceder y mantenerse competitivos en mercados estrictos, lo que podría afectar el volumen de exportación. Sin embargo, la baja significancia implica que otros factores, como la demanda externa, acuerdos comerciales, o la expansión de la capacidad productiva, probablemente juegan un papel más decisivo en el comportamiento de las exportaciones de paltas durante este período.

En síntesis, los valores de significancia para el Valor FOB (0,257) y las Variaciones Porcentuales (0,377) de las exportaciones de paltas peruanas entre 2012 y 2019 son mayores a 0,05, lo cual demuestra que no se puede rechazar la hipótesis nula (H0) y que, en estos aspectos, las barreras fitosanitarias no parecen tener un impacto significativo en el valor ni en las variaciones de las exportaciones de paltas. Sin embargo, el valor de significancia de 0,049 en el volumen de exportación en toneladas métricas es inferior a 0,05, sugiriendo una influencia estadísticamente notable de las barreras fitosanitarias en la cantidad de paltas exportadas. El valor de significancia en miles de toneladas métricas (0,049) es menor o igual a 0,05, mientras que los otros valores (0,257 y 0,377) son superiores. Esto implica que se aprueba parcialmente la hipótesis planteada (Ha) solo en el indicador de toneladas métricas, lo que sugiere que las barreras fitosanitarias tienen una influencia positiva y significativa en este aspecto específico de las exportaciones de paltas. Este resultado podría indicar que, aunque las barreras fitosanitarias no afectan el valor monetario ni las fluctuaciones porcentuales, sí han influido en el volumen físico exportado, posiblemente debido a una adaptación exitosa de los productores a las regulaciones fitosanitarias internacionales. En este sentido, las barreras fitosanitarias podrían haber incrementado la competitividad y la confianza en el mercado global hacia la palta peruana, contribuyendo a un aumento en su volumen exportado.

DISCUSIÓN

En base a la presente investigación, el objetivo general busca analizar la influencia de las barreras fitosanitarias en las exportaciones agrícolas peruanas, revelando un panorama complejo donde convergen las exigencias del mercado internacional y las limitaciones internas del sector agroexportador. Como resultado, se obtuvo que el 93,6 % de la variación en las exportaciones agrícolas peruanas, expresada en miles de toneladas métricas, se atribuye a las barreras fitosanitarias. Este elevado porcentaje evidencia que los cambios en el volumen exportado están significativamente influenciados por la aplicación y desarrollo de las normativas fitosanitarias en los mercados de destino. La hipótesis nula (H0) fue rechazada, dado que el valor de significancia obtenido (0,032) es inferior al umbral de 0,05, lo que permite aceptar la hipótesis alternativa (Ha). Esto confirma que las barreras fitosanitarias han tenido un impacto positivo en las exportaciones agrícolas peruanas durante el intervalo analizado. Este resultado contrasta con estudios previos tal como los plantea Solórzano-Acosta et al.(6), analizando que la agroexportación ha sido un motor clave para el desarrollo económico del Perú, pero enfrenta desafíos significativos relacionados con las prácticas fitosanitarias. Las exigencias internacionales demandan altos estándares de calidad e inocuidad, lo que ha impulsado la búsqueda de métodos sostenibles como el control biológico mediante microorganismos entomopatógenos y antagonistas. En concordancia con los hallazgos de Solórzano-Acosta et al.(6), este análisis resalta que, si bien existen avances en la identificación de microorganismos con potencial fitosanitario, como Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae y Trichoderma nativas, su adopción a nivel comercial aún no es masiva. Este escenario se debe a barreras como la escasa transferencia tecnológica, la falta de incentivos para la innovación en el sector agrícola y la limitada capacidad de cumplir con los estándares internacionales a través de alternativas biológicas. En términos de los organismos objetivo, se observa que el enfoque principal de los estudios peruanos ha sido el control de insectos (51,4 %) y hongos fitopatógenos (24,3 %). Sin embargo, este esfuerzo investigativo se ha concentrado en estudios básicos y no ha derivado en herramientas prácticas ampliamente disponibles. Esto limita la capacidad del sector agroexportador para implementar soluciones sostenibles y cumplir con las barreras fitosanitarias impuestas por los mercados internacionales, que a menudo implican costos adicionales por el rechazo de productos que no cumplen con estas normativas. Por otro lado, Lederman et al.(17) resaltaron la importancia de la calidad y el proceso de producción en las exportaciones. En tal sentido, bajo lo referido anteriormente, se puede confirmar que el éxito de las exportaciones peruanas no solo depende de la cantidad o el cumplimiento de normativas externas, sino también de la capacidad del sector para innovar en sus procesos productivos y adaptarse a las demandas globales. En este sentido, las políticas de industrialización orientadas a fortalecer la transferencia tecnológica, la investigación aplicada y la sostenibilidad pueden ser el puente para superar las barreras fitosanitarias, mejorar la competitividad y optimizar la balanza comercial del país.