doi: 10.56294/ere202221

ORIGINAL

The environment and the health-disease process in vulnerable communities in Pinar del Río, 2020-2022

El ambiente y el proceso salud-enfermedad en Comunidades Vulnerables en Pinar del Río, 2020-2022

Gisela Martínez-Azcuy1, Lázaro Pablo Linares-Cánovas1, Alfredo Otero Martínez1, Pablo Marín Álvarez1, Lorenzo Morejón Carmona1

1Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Facultad de Ciencias Médicas “Dr. Ernesto Che Guevara de la Serna. Pinar del Río, Cuba.

Citar como: Martínez-Azcuy G, Linares-Cánovas LP, Otero Martínez A, Marín Álvarez P, Morejón Carmona L. The environment and the health-disease process in vulnerable communities in Pinar del Río, 2020-2022. Environmental Research and Ecotoxicity. 2022; 1:21. https://doi.org/10.56294/ere202221

Enviado: 24-04-2022 Revisado: 11-07-2022 Aceptado: 12-10-2022 Publicado: 13-10-2022

Editor: PhD.

Prof. Manickam Sivakumar ![]()

ABSTRACT

The vertiginous process of globalization and the promotion of individualism offered by postmodernism; They have forced the world health authorities to reassess the relationship between health and the environment. Therefore, the conception of the environment as a determinant of health has gained special relevance; since currently, it is necessary to respond to the challenges required by the relationship between the care of natural resources and the improvement of human health. This article deals with unavoidable aspects about the environment as a determinant of health, first, the concept of environment is exposed, according to the different idiosyncrasies and their implications on health, later, scientific evidence is presented of some examples that support the relationship with the health-disease process and, lastly, challenges that public health professionals have to address.

Keywords: Environment; Health; Public Health.

RESUMEN

El vertiginoso proceso de globalización y el fomento por el individualismo que ofrece la postmodernidad; han obligado a las autoridades sanitarias mundiales a revaluar la relación entre la salud y el ambiente. Por ende, la concepción del ambiente como determinante de la salud ha cobrado especial relevancia; puesto que actualmente, se hace necesario responder a los desafíos que exige la relación entre el cuidado de los recursos naturales y el mejoramiento de la salud humana. El presente artículo aborda aspectos ineludibles sobre el ambiente como determinante de la salud, en primer lugar, se expone el concepto de ambiente, de acuerdo a las diferentes idiosincrasias y sus implicaciones sobre la salud, posteriormente, se presenta evidencia científica de algunos ejemplos que soportan la relación con el proceso salud-enfermedad y por último se plantean retos que tienen los profesionales de la salud pública para el abordaje de las problemáticas actuales.

Palabras clave: Ambiente; Salud; Salud Pública.

INTRODUCCIÓN

El ambiente como determinante de la salud ha sido a lo largo de la historia un motivo de discusión. Actualmente, cobra importancia, debido a la necesidad mundial de responder a los desafíos asociados con el cuidado del medio ambiente, el desarrollo sostenible y el mejoramiento de los indicadores de salud.(1) Algunos, atribuyen los problemas ambientales y su repercusión a la salud humana a la aplicación de los modelos económicos de idiosincrasia capitalista, que a pesar de los aportes generados a la sociedad, no han logrado engranar entre las líneas: del medio ambiente, la riqueza y la salud; por ello, esta incapacidad convierte al ambiente en un determinante del proceso salud – enfermedad de las poblaciones.(2)

En este orden de ideas, es necesario evocar que posterior a la segunda guerra mundial, el capitalismo a gran escala permeó muchos lugares del mundo a través del vertiginoso proceso de industrialización; proceso que está basado en el crecimiento económico ilimitado a costa de la explotación indiscrimada de los finitos recursos naturales.

Esta reflexión plantea tres consideraciones básicas: en primer lugar se definen los conceptos de: salud, ambiente y salud ambiental, luego, se presenta la relación epidemiológica entre el ambiente y el proceso de salud – enfermedad a través de algunos ejemplos y finalmente se esbozan retos que permiten enriquecer la discusión que se presenta entre el ambiente como un determinante de la salud y la calidad de vida.

Conceptos: Salud, ambiente y salud ambiental.

En el 1948 la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió la salud como. “El completo estado de bienestar físico, social y mental y no solo la ausencia de la enfermedad”,(3) este concepto en la actualidad aún es aceptado y utilizado. Por su parte la palabra ambiente es considerará como el conjunto de componentes sólidos, líquidos y gaseosos que interactúan con los seres vivos residentes en ella, en otras palabras “Medio ambiente”.(3)

Antes de conceptualizar la salud ambiental, es necesario socializar dos vertientes utilizadas por las autoridades político – administrativas en el mundo; la vertiente verde; cuya preocupación se centra en los efectos que tiene la actividad humana sobre el ambiente, representado en aspectos como: deterioro de la capa de ozono, deforestación, efecto invernadero, entre otros. Por su parte, la vertiente azul, también llamada salud ambiental, tiene como objetivo estudiar los efectos del ambiente sobre la salud y la calidad de vida de la humanidad.(3)

En el ámbito internacional, la OMS y el programa de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente (PNUMA), han abordado y gestionado la salud y el ambiente desde diferentes enfoques, situación similar se presenta a nivel nacional entre el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.(3)

En el mundo, en cuanto a la educación ambiental, se desarrollan disímiles estrategias de formación que parten de la prevención, de la intervención cultural y la comunicación, incluyendo a la vez las herramientas teóricas y metodológicas indispensables para prever los impactos negativos provocados al medio en una comunidad.

Además, en las estrategias se involucran todos los entes sociales que cohabitan en el entorno a transformar, lo que corrobora lo planteado en el principio número 10 de la declaración de Río de Janeiro de 1992, que expone: “La mejor manera de tratar las cuestiones de medio ambiente es asegurar la participación de todos los ciudadanos involucrados…”.(4)

Por otra parte, en Cuba se evidencia en la actualidad la escasa práctica en el mantenimiento del equilibrio entre la sociedad y el ecosistema en cuanto a la protección ambiental comunitaria. Resultan insuficientes los esfuerzos que se realizan y son limitadas las gestiones utilitarias del hombre, si se considera la unidad indisoluble entre ambos y la necesidad de accionar para lograr el vínculo entre la investigación y la participación ciudadana, en todos los procesos.

No se puede olvidar que en las etapas posteriores del desarrollo de la sociedad fue creciendo la capacidad del hombre para modificar su medio ambiente y, consecuentemente, se presentó la necesidad de salvaguardar la naturaleza de los efectos nocivos de esta actividad.(5) Por lo que en la actualidad se requiere de acciones ordenadas y concretas que den solución a los disímiles problemas del ecosistema.

El enfoque acerca de las intervenciones comunitarias potencia las capacidades de tipo social como una función preventiva respecto a la aparición de situaciones de vulnerabilidades y riesgo de diverso origen y requiere de estrategias que puedan servir de instrumento de capacitación y educación, teniendo en cuenta las características específicas de cada conjunto poblacional, siempre que prevalezcan las funciones derivadas de la autonomía personal, por la cual se crea el sistema general de seguridad social, esta incluye un capítulo de salud, donde se fomenta el estudio de los efectos del ambiente sobre la salud. Hechos, que en la actualidad reflejan la carencia de identidad para formulación de políticas integradoras.

La OMS define en la reunión celebrada en 1993 en Sofía, Bulgaria, definió que la salud ambiental comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida, que son determinados por factores ambientales físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. También se refiere a la teoría y práctica de evaluación, corrección, control y prevención de los factores ambientales que pueden afectar de forma adversa la salud de la presente y futuras generaciones.(3)

El ambiente y el proceso salud-enfermedad

Para tener un acercamiento desde la epidemiología y su relación con el ambiente y el proceso salud-enfermedad, es necesario evocar el tratado: Aires, aguas y lugares de Hipócrates,(6,7) quien fue uno de los pioneros en describir esta relación; posteriormente, esta tendencia fue enriquecida por el médico italiano Ramazzini, quien atribuyó al ambiente laboral la afectación colectiva de muchos trabajadores en el siglo XVII,(8,9) pero fue John Snow quien por primera vez demostró la relación epidemiológica entre el ambiente y la salud.(10)

En la actualidad, entre los temas más estudiados están:

· El cambio climático.(11)

· El espacio público.(12)

· La movilidad.(13)

· El aire.(14)

· El ruido.(15)

· La radiación electromagnética.(16)

· La calidad del agua.(17)

· Los eventos transmisibles de origen zoonótico.(18,19) (una de las causas actuales de la covid-19)

Y la exposición prenatal a productos químicos como: los fenoles(19)

A continuación, se describe una cronología de algunas relaciones entre las condiciones ambientales y el proceso salud – enfermedad:

Agua, saneamiento y salud

· La carencia de agua potable, las precarias condiciones de saneamiento básico y la mala calidad están asociadas con la presencia de algunas enfermedades desatendidas, entre ellas, algunas enfermedades tropicales como: el tracoma.(20)

· La helmintiasis transmitida por el suelo (gusanos intestinales).(21)

· De acceso a saneamiento básico y 946 millones no tienen acceso a unidades sanitarias, situación que perjudica la supervivencia infantil.

· Las enfermedades tropicales desatendidas (ETD) afectan a más de 1,5 mil millones de personas de 149 países, causando consecuencias graves como: ceguera.(22)

· Desfiguración, discapacidad permanente y muerte.(23) De otro lado, la práctica de defecación al aire libre está vinculada con una mayor probabilidad de padecer retraso en el crecimiento (o malnutrición crónica).(24)

Cambio climático y salud humana

En las últimas 5 décadas, el hombre a través de sus actividades industriales, en especial la combustión de fósiles, ha liberado grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero que afectan en un 40 % las capas bajas de la atmósfera, capaces de afectar el clima en el mundo.

En el análisis efectuado coincidimos con otros autores que plantean que:

· Estos cambios han conllevado: a la modificación en el patrón epidemiológico de las enfermedades infecciosas,

· El aumento de los desastres naturales (los cuales han cobrado más de 600 000 muertes en el mundo),

· El incremento en la mortalidad por enfermedades respiratorias.

· Además, las condiciones climáticas también influyen en las enfermedades transmitidas por el agua y por vectores, como lo son: la diarrea, el paludismo y la malnutrición proteinocalórica, las cuales producen más de 3 millones de muertes cada año.

Campos electromagnéticos

El consumo de la electricidad hace parte de la vida cotidiana y los campos magnéticos y eléctricos están presentes en cualquier parte donde hay flujo de corrientes eléctricas. Se ha demostrado que la exposición a campos electromagnéticos se relaciona con la leucemia pediátrica aguda y algunos tipos de cáncer en adultos.

Contaminación atmosférica

En el 2014, se calculó que en el mundo 1,3 millones de personas mueren por la contaminación atmosférica y las principales patologías asociadas son la neumonía y el cáncer de pulmón.

Contaminación del aire en interiores

Las principales fuentes de contaminación al interior del hogar se dan por la combustión de madera, carbón o residuos agrícolas, esta práctica se ha asociado con la neumonía y el cáncer de pulmón. Un reporte de la OMS en 2014 notificó que 13 mil millones de personas utilizaban este tipo de materiales y de ellos 4 millones murieron por enfermedades atribuibles a esta exposición.

Radiaciones ultravioleta

La excesiva exposición a los rayos ultravioleta causó para el año 2015 la pérdida de 1,5 millones de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) y 75 000 muertes prematuras. La mayor carga de morbilidad se representa en: las cataratas corticales, los melanomas cutáneos malignos y las quemaduras solares.

Salud ambiental del niño

La exposición intrauterina a sustancias químicos persistentes como los bifenilos policlorados, ácidos perfluorados y contaminantes no persistentes como los fenoles y los ftalatos; causan daños irreversibles sobre la descendencia.

Retos frente a la salud ambiental

La evidencia científica de alta calidad que relaciona el ambiente con el proceso salud – enfermedad, evidencia la necesidad mundial de utilizar estrategias efectivas de intervención desde la salud pública y, además, hace un llamado a la autoconciencia ambiental e involucramiento de todos los actores a favor del mejoramiento de la salud y la calidad de vida, lo que implica grandes retos:

a) Fomentar la intersectorialidad y la interdisciplinariedad con el propósito de disminuir la incidencia de patologías prevalentes asociadas al ambiente.

b) Equilibrar la asignación de esfuerzos y recursos disponibles a través de la priorización de necesidades, que permitan incluir políticas integrales de intervención y formación de conciencia ambiental.

c) Avanzar en el desarrollo de la investigación específica y gestión del conocimiento, dirigido a la salud ambiental.

“Cuando la tierra está enferma y contaminada, la salud humana es imposible. Para sanarnos a nosotros mismos, debemos sanar nuestro planeta y para sanar nuestro planeta, debemos sanarnos a nosotros mismos”. Bobby McLeod.

Teniendo en cuenta el comportamiento mundial presentado por esta afección y el papel que desempeñan los servicios de atención primaria con vistas a la adecuada atención del cuidado del medio ambiente en comunidades vulnerables; los autores se dan a la realización del presente estudio, el cual tuvo como objetivo: caracterizar el comportamiento el ambiente y el proceso salud-enfermedad; conceptos, ejemplos y retos en la atención primaria en Comunidades Vulnerables en Pinar del Río.

MÉTODO

Se realizó un estudio observacional descriptivo, de corte transversal en la atención primaria en los Consultorios Médicos de la Familia, Se determinó según estudio doctoral y análisis de PVR, el Consultorio Médico de la Familia 39 de la provincia de Pinar del Río en el período comprendido entre enero de 2020 a octubre de 2022. De un universo compuesto por 1296 familias.

Se encuentra ubicado en el Km 89 Ca. Central, Montequín que pertenece al policlínico Hermanos Cruz del municipio de Pinar del Río. Limita al Norte, con el Río: La Conchita, al Sur: Carretera Autopista, al Este: el Río: La Conchita.

Se subordina al GBT 4, caracterizándose por ser una zona densamente poblada y con condiciones higiénicos sanitaria y ambientales regulares, donde existe la emigración de lugares tanto rurales como urbanos. Se cuenta con 16 CDR que pertenece a la circunscripción 93, zona 216 y 192, donde se distribuye el total de la población, perteneciente al Consejo Popular 10 de octubre.

Se obtuvo la información del análisis de la situación de salud del consultorio con el consentimiento de la asistencia conformada por el médico .la enfermera, la estomatóloga, el psicólogo, obstetra, clínico, pediatra ,trabajador social estadística, voluntarios comunitarios y demás especialistas verticales que contribuyen a la labor asistencial en las consultas programadas .Se cuenta con un policlínico docente que presta servicios de urgencia a toda la población ,además de los hospitales provinciales incluyendo la edad pediátrica , las cuales permitieron la obtención de información de los siguientes determinantes de salud como principales problemas:

· Mala calidad y llegada tardía del agua de consumo.

· Elevada adicción al alcohol.

· Mala disposición de los residuales sólidos.

· Alta incidencia de tabaquismo.

· Alta incidencia de infecciones respiratorias agudas.

La investigación se apoyó, además, en técnicas como la entrevista y la lluvia de ideas, las que se emplearon para realizar un diagnóstico de necesidades y constatar las fortalezas y debilidades de la comunidad objeto de estudio

La entrevista se realizó a quince personas consideradas como actores clave para esta investigación.

Los objetivos por los que se trabaja son flexibles dependiendo de las zonas de la comunidad donde se aplique el estudio, pero con una constante de sensibilización y concienciación hacia los problemas medioambientales, sus causas y consecuencias, y promoviendo la capacidad crítica de aquellos que la reciben en los que se espera que surja la participación social para formar parte de la solución. Es importante matizar la necesidad del ser humano de sentirse aceptado y valioso, por lo que estos procesos participativos mejoran la autoestima y el bienestar general de aquellos que comparten sus logros.

Para resolver la problemática socioambiental conviene adoptar un modelo de intervención social que identifique el deterioro ambiental como un elemento contrario a la calidad de vida de la comunidad, de manera que la movilización social y de recursos puede coadyuvar en el mejoramiento de la calidad ambiental del lugar y generar un proceso de aprendizaje social que fortalezca los intereses comunitarios.

El diseño de un modelo alternativo de intervención social para desarrollar una política pública ambiental debe tomar en consideración por lo menos cinco aspectos dentro de un proceso de aprendizaje social:

1) Determinar los rasgos y la magnitud del problema.

2) Conocer la experiencia social en cuanto a afrontar el problema socioambiental.

3) Distinguir los aspectos clave del sistema de relaciones para el modelo de intervención.

4) Estructurar el modelo organizándolo conforme a las prioridades sociales e institucionales así como de manera diacrónica y sincrónica.

5) Englobar una propuesta educativa ambiental no formal, andragógica(25) y de tipo comunitario dentro de la propuesta de modelo de intervención social.

Por otra parte, dicho modelo puede construir su objetivo en torno a la relación entre el deterioro ambiental y la pérdida de calidad de vida; la comunidad ha de comprender cómo puede evitar o suprimir el deterioro ambiental mediante la defensa y el mejoramiento de su calidad de vida. Esto lo hace susceptible de convertirse en un objetivo simple, sencillo y factible, porque el daño ambiental que implica riesgos para la salud humana afecta directamente la percepción social sobre la calidad de vida, y además se puede demostrar con indicadores de calidad ambiental.(26) A continuación se presenta el estudio de caso que dio origen a esta propuesta y más adelante se propone comprobar su pertinencia, pues dentro de los aspectos que se incluyen en la metodología se presenta una forma de comprobación empírica.

Se realizó el procedimiento mediante estadística descriptiva, empleando frecuencias absolutas y relativas porcentuales.

Se consultó el Comité de Ética de las instituciones para la aplicación de los cuestionarios. Se solicitó el consentimiento informado a los pacientes, garantizándose la confidencialidad de la información.

RESULTADOS

Resultados del diagnóstico sobre los problemas existentes en la Comunidad: Montequín

Los resultados obtenidos según análisis de salud mostraron que las zonas en cuanto a:i

Calidad del agua de consumo

Debe resaltarse que la calidad y la cobertura del agua constituye un problema en la comunidad ya que han existido paros en la conductoras frecuentemente lo que propicia el almacenamiento de la misma en recipientes no adecuados, facilitando así la transmisión de enfermedades diarreicas, así como la proliferación de vectores como el Aedes Aegypti en tanques destapados y otros depósitos sin protección.

En la mayoría nuestras familias no existen hábitos higiénicos sobre hervir el agua de beber, sólo se utiliza en algunas casas donde hay presencia de niños pequeños y ancianos. Esto trae como consecuencia la aparición de enfermedades de tipo parasitarias, digestivas, entre otras. Para evitar las mismas debemos continuar educando a la población sobre la importancia que tiene para su salud hervir el agua de beber y en coordinación con el Gobierno trabajar en base a que el suministro de agua se realice de manera continua. Muy pocas casas tienes agua de pozo los cuales están en buenas condiciones.

Examen bacteriológico del agua: -2,2NMP/100ml de coli total o fecal, demostrándose un 99 % de potabilidad (apta para el consumo) ya que las 20 muestras que fueron tomadas en diferentes puntos de la red de distribución fueron negativas 19.Cloro residual: DCR 0,6 a 1p.p.m (realizado por el método de la Ortotolidina)

Disposición de residuales sólidos

Los residuales sólidos generalmente se depositan en recipientes tapados (cubos, cestos), bolsas de nylon o sacos y es una situación que dio lugar a desplegar aún más la labor educativa en el hogar acerca de la importancia de evitar la presencia de moscas, cucarachas y roedores que actúan como vectores mecánicos, los cuales constituyen un factor importante en la transmisión de enfermedades. Además es de gran importancia recolectar estos desechos en recipientes impermeables, lejos del alcance de cualquier animal doméstico y proceder a su disposición en los lugares habilitados en la comunidad (los zupiaderos).

La basura depositada en los zupiaderos es recogida por carros de la empresa de comunales y llevadas a los grandes vertederos. Este trabajo se realiza en la comunidad en días alternos pero se presentan irregularidades en la recogida de los mismos ocasionalmente, facilitando así la creación de microvertederos.

En nuestra comunidad la recogida de basura se hace además a través de transporte animal (caballos, bueyes).se cuenta con un vertedero municipal el cual tiene buenas condiciones y tratamiento por parte del sector municipal de comunales. No se cuenta con aguas albañales.

Estado de solares yermos y las áreas verdes

No se cuentan con solares yermos ya que la mayoría de las superficies se encuentran por plantaciones de tabaco y otros productos de consumo humano, pues se trata de una zona campesina.

Control de vectores

En el período analizado se han reportado focos de Aedes Aegypti, por lo que se mantiene un control estricto a través del sistema de vigilancia además se realizaron actividades de prevención y promoción con la comunidad inspeccionándose el total de las viviendas.

Presencia de cerdos en la vivienda

En esta comunidad en la mayoría de las viviendas hay la presencia de cerdos, ya que es parte de la vida cotidiana de las personas, los cuales se mantienen en corrales en los patios de la casa, además de criar otro tipo de animales así como, perros, gatos chivos, reses, caballos.

Cultura sanitaria

Su comportamiento es de forma regular, pues existen hábitos nocivos como el alcohol, tabaquismo y malos hábitos alimentarios, además de que no se hierve el agua de beber, aunque si se puede reconocer que se ha ganado en cuanto al uso del hipoclorito de sodio, pues esto ha sido a través de labor educativa impartida en varias actividades y se ha mejorado en la costumbre del lavado de las manos antes de manipular cualquier tipo de alimento.

Entre los factores de riesgo predominaron:

|

Tabla 1. Hábitos perjudiciales |

||||||

|

Hábitos perjudiciales |

Año anterior |

Año actual |

||||

|

Casos |

% |

Casos |

% |

|||

|

Tabaquismo |

279 |

21,52 |

275 |

21,21 |

||

|

Alcoholismo |

36 |

2,77 |

53 |

13,2 |

||

|

Sedentarismo |

317 |

24,45 |

315 |

24,30 |

||

|

Adicciones |

87 |

6,71 |

81 |

6,25 |

||

Análisis: el Sedentarismo según muestra el cuadro es el hábito perjudicial predominante en la población representando el 24 % de la población y si lo comparamos con el año anterior vemos que disminuyó en 2 casos menos, esto quiere decir que todavía hay que seguir trabajando en las actividades que se realizan para evitar el sedentarismo, lo que nos refleja la necesidad de vincular a la población para la realización de ejercicios físicos y así evitar la aparición temprana de enfermedades cardiovasculares y ateroscleróticas. Además, en segundo lugar, vemos que nuestra población presenta un 21 % de Fumadores y con respecto al año anterior no ha mejorado mucho, por lo que se continúa insistiendo en asistir a las consultas de cesación tabáquica, y continuar con nuestra labor de explicar los riesgos que el hábito de fumar tiene para nuestros pacientes. Ver anexos 1,2 y 3

Resultados del diagnóstico sobre los problemas existentes en la Comunidad: Montequín

Técnica aplicada: Lluvia de ideas

Aspectos positivos que identifican a la comunidad Montequín, según la percepción de un grupo de pobladores

· Familiaridad.

· Buenas relaciones sociales entre sus habitantes.

· Tradición de educadores.

· Gente entusiasta.

· Los miembros de la comunidad ven la necesidad de la transformación.

· Existencia de organizaciones de apoyo social a la comunidad como el sistema de intervención, prevención y atención social (SIPAS).

· Existencia de una Escuela de Arte Provincial.

· Existencia de una Escuela Provincial del PCC.

· Existencia de una Escuela Provincial de Formación de Maestros de la Enseñanza Primaria.

· Acatamiento de las ordenanzas de la vecindad por las familias.

· Funcionamiento de las organizaciones sociales, políticas y de masas.

· Existencia de instituciones sociales en los límites de la comunidad.

· Se prestan servicios gastronómicos en el entorno de la comunidad.

· Instituciones educacionales en el entorno de la comunidad.

· Personas de ambos sexos que integran algunas manifestaciones culturales (congas y comparsas) con una participación activa en las fiestas populares y en otros eventos o conmemoraciones celebrados en este municipio.

· Personas que se dedican a la realización y materialización de algunas manifestaciones artísticas (la artesanía realizada con materiales de la pesca como las conchas marinas, prendas tejidas y muñecos realizados a mano.

Aspectos negativos identificados en la comunidad

· Falta de información de cómo efectuar mejores acciones de saneamiento ambiental a través de la realización de AVC y PVR.

· Se ha perdido la cultura de la comunidad y su identidad.

· Recogida inestable de la basura.

· Falta cultura acerca del cuidado del entorno.

· Carencia de espacios para el esparcimiento ambiental (parques, jardines, salas de videos, joven club en los lugares más vulnerables de la Comunidad).

· Inexistencia de servicios básicos sociales.

· Precarias condiciones estéticas ambientales e higiénico-sanitarias.

· Predominio del hacinamiento habitacional.

· Gran número de viviendas en mal estado constructivo.

· Poca educación ambiental de los pobladores.

· Presencia de micro-vertederos en patios interiores de la vivienda.

· Zona contaminada por desechos sólidos y líquidos.

· Poca atención a este asentamiento por parte de las instituciones culturales y recreativas.

· Entorno desfavorable.

· Mal estado de las vías de acceso a la comunidad.

· Inexistencia de transporte público.

· Mala ubicación geográfica.

· Escases de agua de consumo y almacenamiento,

· Baja cultura sanitaria,

· Deficiente alumbrado público.

· Elevado nivel de alcoholismo y de desvinculados del estudio y del trabajo (lo que provoca las distintas problemáticas sociales que afectan la integridad de las personas, la vida de la comunidad y las relaciones intrafamiliares).

· Red hidráulica en mal estado.

Otros problemas ambientales que afectan a la comunidad

1. Presencia de basura en las calles.

2. Vertimiento de fosas.

3. Dificultades de la población de la comunidad con el acceso al agua potable.

4. Presencia de escombros, salideros y huecos para la instalación de turbinas.

5. Las letrinas descargan a una zanja y después al río. afectan a las tuberías de agua potable.

Problemas que según los pobladores pueden ser resueltos por la propia comunidad

· Presencia de basura en las calles.

· Basura en la orilla del río.

· Vertimiento de fosas.

· Vertimiento de desechos líquidos y sólidos.

· Situación con las letrinas.

Interrogantes de la entrevista realizada a los pobladores más veteranos de la comunidad Montequín para conocer sus costumbres, hábitos y tradiciones

· ¿Qué conoce usted sobre los orígenes de la comunidad Montequín?

· ¿Qué características esenciales distinguen a la población de la comunidad Montequín? (tradiciones, costumbres, religiosidad y otras de interés).

· ¿Qué apreciación tiene usted sobre las condiciones de higiene en la comunidad? (Agua, vertimiento de residuos sólidos, ambiente).

· ¿Conoce algún trabajo de educación ambiental que se haya desarrollado en la comunidad? ¿Quién, cuándo, cómo y qué resultados tuvo?

· ¿Cuáles son los problemas sociales fundamentales que existen en la población? (alcoholismo, tabaquismo, violencia familiar, droga u otros).

A continuación, se presentan las intervenciones educativas diseñadas en función de propiciar una educación ambiental en los pobladores de la comunidad Montequín.

Capacitación ambiental para los comunitarios a través de los talleres de AVC

Esta capacitación constituye un proceso organizado de preparación teórico-metodológica. Se profundizó en las temáticas relacionadas con la protección del medioambiente, la prevención y la orientación, a partir del trabajo con las habilidades sociales, siendo conscientes de su significación al garantizar una inserción armónica al sistema de relaciones interpersonales en la comunidad, tales como tolerancia, flexibilidad, la capacidad para dialogar, el desarrollo de habilidades comunicativas, la empatía, la escucha.

Orientaciones generales

Las acciones que se planificaron deben contribuir, en gran medida, a la eliminación de las condiciones existentes que generan conductas irresponsables ante el medioambiente, además de facilitar el interés por el desarrollo comunitario sobre bases sostenibles. Estas acciones deben desarrollarse durante todo el año.

Objetivo general: capacitar en materia medioambiental a educadores, estudiantes, amas de casa, promotores ambientales, trabajadores, voluntarios asesores de la cruz roja etc. para potenciar una mirada diferente a la relación del hombre con su medio, basándose en la conformación de una nueva interpretación cubana y periodistas de Tele Pinar como ente cultural.

Plan de acciones

1. Coordinar, planificar y ejecutar un plan de acción para desarrollar acciones encaminadas a la educación ambiental en la comunidad Montequìn con la participación de todas las organizaciones e instituciones implicadas, en conjunto con La Escuela Provincial del PCC, La Escuela de Artes y La Facultad de Ciencias Médicas y el Consejo Popular 10 de octubre.

2. Capacitar a los educadores, estudiantes, amas de casa y promotores ambientales para incentivar la capacidad de análisis; abordando las múltiples interacciones entre entorno natural y social y a través de talleres de AVC, talleres metodológicos, cursos cortos de habilidades comunicativas, conferencias con especialistas del CITMA, entre otras actividades.

3. Realizar actividades, en conjunto con la Biblioteca municipal, para dar a conocer títulos de libros, folletos y efectuar presentaciones que aborden los temas medioambientales, además de valorar la posibilidad de realizar donaciones de materiales relacionados con esta temática para la creación de la Casa Biblioteca de la comunidad sobre medio ambiente.

4. Coordinar y planificar con el gobierno municipal y el consejo popular donde se encuentra ubicada la comunidad, la inclusión del tema de la educación ambiental en la comunidad Montequìn como línea de investigación en las diferentes instituciones educativas y para darle salida a través de tesis de diplomas, de maestrías y de doctorados, etc.

5. Convocar desde la comunidad a la realización de eventos y talleres de AVC y PVR antes situaciones de Desastres y Excepcionales para valorar todas las dimensiones del problema planteado y ofrecerle múltiples soluciones, con la participación de profesionales de las diferentes ramas, amas de casa, trabajadores de los diferentes sectores, en coordinación con el Consejo de Defensa de la Comunidad, el CITMA, Sectorial de Educación, las escuelas, el Consejo Popular y los Consultorios Médicos de Familias.

6. Convocar, una vez al año, a un evento de carácter comunitario para conciliar acciones que tributen a la solución de los principales problemas de la comunidad con profesionales del MES, CITMA, Cruz Roja Cubana que dirigen su actividad laboral al cuidado y protección de la Salud Ambiental.

7. Repartir plegables que establezcan las regulaciones, leyes y normativas de la política ambiental cubana para potenciar la capacidad de análisis y reflexión de los comunitarios a través de los talleres de AVC.

8. Impartir conferencias con especialistas del CITMA y la Agricultura que permitan el conocimiento y difusión de técnicas de agricultura en cuanto a La Reforestación y La Ecología.

9. Desarrollar talleres de intercambios de estudiantes de medicina y los pobladores de la Comunidad sobre la aplicación de técnicas ambientales correctas y su impacto en la salud.

10. Compulsar con la Secretaría Municipal del Gobierno y Delegada del CITMA la instrumentación, de manera sistemática, del análisis a los principales problemas ambientales, la solución a los mismos y la labor comunitaria, en función de resolverlos.

11. Realizar visitas sistemáticas de inspectores y organismos que regulan los registros ambientales, en conjunto con especialistas del CITMA y Gobierno, orientadas a señalar y corregir, junto a los infractores, los daños que cometen al medio ambiente.

12. Coordinar acciones de limpieza y saneamiento de la comunidad con las estructuras del gobierno, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Consejos de Defensa, La FEU de la Facultad de Ciencias Médicas desde el Departamento de PPD y la Asociación de Combatientes de la República de Cuba (ACRC).

13. Desarrollar trimestralmente una exposición de pinturas, dirigida por el presidente del Consejo Popular 10 DE octubre, los delegados de circunscripciones y los diferentes factores comunitarios, para promover el cuidado al medio ambiente y la importancia de la educación ambiental en tal sentido.

14. Promover la participación de las diferentes instituciones de la salud, la educación y el comercio, así como la participación consciente y activa de estudiantes y ciudadanos en actividades deportivas, recreativas, literarias, preventivas de salud e higiénico-epidemiológica y de reciclaje de los desechos sólidos.

15. Ampliar e intensificar la cultura del debate ambiental, la polémica, la crítica y, sobre todo, crear condiciones para incrementar estas en las diferentes organizaciones sociales de la comunidad.

Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en la Comunidad: Montequín

Capacitación ambiental para los comunitarios

Esta capacitación constituye un proceso organizado de preparación teórico-metodológica. Se profundizó en las temáticas relacionadas con la protección del medioambiente, la prevención y la orientación, a partir del trabajo con las habilidades sociales, siendo conscientes de su significación al garantizar una inserción armónica al sistema de relaciones interpersonales en la comunidad, tales como tolerancia, flexibilidad, la capacidad para dialogar, la empatía, la escucha.

Orientaciones generales

Las acciones que se planificaron deben contribuir, en gran medida, a la eliminación de las condiciones existentes que generan conductas irresponsables ante él.

La conexión entre Educación Ambiental e intervención socio comunitaria supone incidir en cómo concebir a la Educación Ambiental como estrategia o instrumento al servicio de los objetos comunitarios propios de la animación sociocultural.

Sin embargo, también implicará considerar el ambiente, y específicamente, su problemática, como el elemento determinante de la acción educativa que se pretende.

Nuestra propuesta entonces se centrará en evidenciar como las cuestiones ambientales que afectan directamente a las comunidades, tanto urbanos como rurales, pueden servir para dinamizar, en primer lugar, procesos de formación (educación), y, en segundo lugar, desarrollar las finalidades propias del Trabajo Social con los propios estudiantes de medicina; en este sentido, el ambiente será el protagonista de la acción formativo-educativa sobre el ciudadano, al mismo tiempo que el elemento desencadenante de la animación en su comunidad de referencia. El ambiente será, en fin, el objeto sobre el que se fundamentará la intervención tanto educativa como socio comunicativa.

Ambiente y educación

Con la Educación Ambiental suponemos lograr conseguir un cambio de mentalidad, cambio, que, en este caso, irá encaminado siempre a favorecer a la naturaleza, siendo este punto el determinante de lo que es realmente Educación Ambiental, y, en definitiva, lo que distingue este tipo de Pedagogía de las demás.(27) Por lo tanto, nos proponemos:

· Una Preocupación: la calidad del medio ambiente.

· Una Meta: la regeneración y mejora del medio ambiente.

· Un Campo: los problemas medio-ambientales.

· Un Enfoque: la relación y la interdependencia.

· Una Metodología: ejercitar la toma de decisiones.

Todo ello hace que la Educación Ambiental sea vista como un proyecto pedagógico, ya que cuenta con una filosofía propia —favorecer a la naturaleza— que a su vez supone la aplicación de un programa axiológico diferente al estar basado en la inculcación de una nueva ética, reguladora, en esta ocasión, de las relaciones entre el hombre y la naturaleza; asimismo, pretenderá, plantear un estilo cognitivo, propio y original, propiciador de habilidades comunicativas propias orientadas a la realización de problemas según diagnóstico de la comunidad.

La animación socio comunitaria

La animación socio comunitaria surge en un afán de solucionar problemas cotidianos en las complejas situaciones medioambientales actuales Será entonces ante esta situación que la animación pretenderá básicamente los siguientes objetivos:

· Preparar a la comunidad en la educación de cómo proteger su entorno medioambiental par.

· Enseñar habilidades de comunicación.

· Promover la participación grupal.

· Lograr la promoción personal, y, por tanto, madurativa de los miembros de la colectividad.

· Cultivar el sentido crítico.

· Defender los intereses de la colectividad.

· Lograr la personalización de la comunidad, o sea, dotarla de identidad y tradición.

.

La práctica ambientalista en un marco comunitario

Como ya se ha mencionado, el animador deberá partir de un conocimiento real de la comunidad y de su problemática medio-ambiental; a partir de los nuevas Factores Intrínsecos, o situaciones problemáticas a nivel ambiental, cuya culpabilidad recae en los propios moradores de la comunidad.

Es decir, se tratará ahora de plantear acción educativa y participativa sobre los propios habitantes considerados como causa negativa de la situación ambiental que se quiere corregir para su mejora.

Ante situaciones de este tipo, es cuando deben plantearse, verdaderamente, los denominados Programas Comunitarios de Educación Ambiental la cual responderán al siguiente esquema o análisis de tareas:

Delimitación del Problema Ambiental, objeto del programa. Punto más importante, decisivo y también más original de este tipo de programas, por lo que, en consecuencia, será aquí, en donde el trabajador social demostrará su profesionalidad, capacitación y experiencia.

La delimitación del problema presupone, por una parte, definir el problema ambiental, o sea, exige una especificación de objetivos, y por otra, documentarse sobre el problema en cuestión. Este lleva documentar el trabajo de investigación y búsqueda, basado en publicaciones oficiales y bibliografía en general, análisis de opiniones y encuestas, contacto con expertos, utilización de la prensa y publicaciones locales, fuentes orales, y Educación Ambiental e intervención socio comunitaria. Asimismo, en el conocimiento directo de los usos y costumbres, de las tradiciones, y en general de la situación socio-humana de la comunidad, a fin de que, con todos estos medios, se pueda llegar a conocer las causas y orígenes del problema, así como los condicionamientos que lo hacen beneficioso para la población.

Por lo demás, la memoria tendrá que clarificar una cuestión realmente muy importante, y es calibrar el grado de implicación de la población en el problema. Así, la situación ¿afecta a toda la comunidad?, ¿o sólo a un grupo concreto? O sea, la memoria debe delimitar el grupo de población que deberá ser objeto del programa, y por supuesto, teniendo en cuenta toda la información recogida y asimilada, tendrá que ser capaz de contestar (y solucionar) el siguiente planteamiento: ¿Cómo se puede solucionar el problema sin que se evidencien públicamente culpables concretos, y sabiendo, además, las costumbres, tradiciones y limitaciones que asimismo se dan en la comunidad? De hecho, éstos son los dos grandes objetivos de la realización de la memoria: delimitar la población objeto y diseñar una pauta de acción-solución.

Planificación del Programa. Si como hemos visto, una de las finalidades de la memoria era diseñar o centrar soluciones adecuadas, se tratará ahora, en una segunda fase, de planificar y centrar tales alternativas. Para ello se requiere un modelo de planificación que al menos incida sobre las siguientes cuestiones:

Definir concretamente el grupo o población que será objeto de aplicación del programa, lo que debe contemplar al mismo tiempo, una evaluación precisa de las relaciones del grupo con el problema.

Temporalizar, o determinar etapas y tiempos del programa, lo que implica evaluar la conveniencia de escalonar el programa, o sea, si debe incidir exclusivamente sobre el grupo problema, o si debe ser aplicado a toda la población indiscriminadamente. Si se acoge la- segunda estrategia, evidentemente, los responsables del mismo, tendrán que asegurar la continuidad de las acciones programadas.

Definir los mensajes, o sea, seleccionar ideas, a fin de que éstas se transformen en mensajes, puedan ser comunicados a través de los medios que, en estos momentos se tendrán que seleccionar. Se trata de recopilar ideas base a fin de influir en el cambio de actitudes que se requiere. Los mensajes que de ellas se concreten deben ser breves, directos, que impliquen aspectos del grupo o de la población objeto, al mismo tiempo que deben adecuarse a las características de los medios de comunicación por los cuales serán transmitidos.

Seleccionar actividades, lo que supone inventariar los medios e instituciones de la comunidad susceptibles de ser utilizados; asimismo se debe analizar la posibilidad de crear medios propios. Sé deberán especificar los contenidos a transmitir y el tipo de acciones que se deben emprender (en escuelas, a través de la prensa, radio, publicación de folletos, campañas de difusión e información, debates conferencias, exposiciones, etc.).

Ejecución del programa, en un intento de cumplimentar los objetivos propuestos, pero con la flexibilidad suficiente para ir recreando nuevos procesos en función de la consecución de logros.

Verificación, o evaluación de los resultados conseguidos. En este orden de cosas proponemos que la valoración final se realice mediante técnicas elementales, ya que la utilización de instrumentos de medida especializados —encuestas, cuestionarios, escalas de actitudes, etc., no es en absoluto operativa, fundamentalmente a nivel económico, pues muy fácilmente puede ser más costosa la evaluación que la aplicación del programa. De ahí entonces que aconsejemos una evaluación más suave, consistente, por ejemplo, en analizar la asistencia a los actos, o la respuesta a las convocatorias efectuadas, saber la opinión de especialistas, o de líderes de opinión, y sobre todo, a posteriori, ver si realmente han ido disminuyendo el número de acciones consideradas en un principio como problemáticas y que, en definitiva, fueron las causantes de la aplicación del programa.

Reflexión final

Creemos que con los casos estudiados y con las estrategias enunciadas, se evidencia factible la posibilidad de lograr la animación sociocornunitaria a través de la Educación Ambiental. Con ello, además, confirmamos de nuevo la gran relación existente entre animación o participación comunitaria y educación, hasta tal punto que, una vez más, la labor educativa, propia del pedagogo social se entremezcla con la participativa, propia del trabajador social. De esta forma, Trabajo Social y Educación Social, se nos presentan como dos caras de una misma moneda, lo que nos obliga a entender el trabajo educativo como una forma de participación y el trabajo participativo como una estrategia educativa.

Debemos asimismo confirmar la importancia que posee un planteamiento educativo de nuevo cuño, tal como es la Educación Ambiental, para la finalidad o el logro participativo- comunitario. El mensaje ambientalista penetra fácilmente, mediante la participación, en la lógica de las personas, porque de hecho forma parte de la lógica de las necesidades. Por otra parte, enriquece el campo de la planificación de la educación no formal.(28) Al aportar a la Pedagogía nuevos diseños educativos de intervención.

DISCUSIÓN

Como ya se ha indicado anteriormente, la Educación Ambiental se basa en una primera transmisión de información sobre el medio, por lo que habría que buscar intervenciones educativas basado en el conocimiento, donde no sólo se desarrollen habilidades, sino también, Compromisos y la voluntad d. e actuar, a través de actividades educativas que permitan.(29)

a. Construir una intervención educativa basada en los principios de la sostenibilidad.

b. Entender la conexión entre los procesos ambientales, sociales, económicos y culturales.

c. Ser consciente de los problemas sociales y medioambientales a nivel local y global y sus relaciones.

d. Formar a los estudiantes para analizar los conflictos socio-ambientales durante el debate, para encontrar alternativas y en la toma de decisiones individual y colectiva.

e. Promover la expansión de las “mejores prácticas ambientales en la Comunidad” sostenibles en diferentes contextos y culturas.

Si bien, existen numerosas estrategias metodológicas a la hora de establecer actividades de EA, de forma generalizada, los pasos a seguir para trabajar en este sentido según Vega-Marcote et al.(29) son:

1. Selección de la problemática ambiental.

2. Formulación del problema.

3. Identificación de causas y consecuencias.

4. Identificar los factores necesarios de modificar.

5. Identificación de las posibilidades de acción y mejora.

6. Especificar dificultades y barreras ante el cambio.

7. Establecer prioridades de acción.

8. Selección de acciones apropiadas y sostenibles.

CONCLUSIONES

1. Se acepta la hipótesis de trabajo que identifica la solución de la problemática ambiental como una forma de elevar la calidad de vida, y que plantea que puede utilizarse en un modelo de intervención social adecuado a las circunstancias y experiencias de los habitantes de la Comunidad: Montequín.

2. El modelo de intervención social –ambiental basado en una propuesta de estrategia de educación ambiental debe estar dirigido a identificar la cuestión de la calidad de vida como un problema ecológico-social; el proceso de aprendizaje social debe poseer un carácter andragógico y estar sustentado en la participación activa y pasiva de los adultos mayores debido a su gran influencia en el comportamiento de las familias del lugar.

3. La solución técnica a la descarga de aguas residuales debe analizarse conforme a un enfoque sistémico, no sólo difundiendo entre los ciudadanos recomendaciones de higiene y adoptando normas o sanciones más severas y estrictas, pues eso sólo toca una parte del problema. Se debe plantear que es preciso mejorar la calidad del agua que suministra la planta de tratamiento, ya que la contaminación del agua de los ríos no es sólo responsabilidad de los vecinos, sino que también contribuye la mala calidad del agua tratada que fluye a los canales. Asimismo se debe estudiar la solución al problema que ocasiona el establecimiento de asentamientos regulares e irregulares en el área límites con el río: La Conchita, pues con su permanencia no sería posible eliminar los riesgos que provocan y continuaría el deterioro de la calidad de vida en la zona, además del daño al patrimonio ecológico y cultural.

4. Para dar continuidad a la línea de investigación sobre los modelos de intervención social-ambiental adecuados al desarrollo de una nueva política pública es preciso apoyar los instrumentos analíticos dirigidos a desarrollar y fortalecer las capacidades de organicidad social y de toma de decisiones de los grupos sociales interesados en determinada problemática ambiental.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ordóñez GA. Environmental health: concepts and activities. Rev Panam Salud Publica. 2000 Mar;7(3):137-47.

2. García-Ubaque JC, Vaca B, Moreno L, García-Ubaque CA. Environmental health determination: a challenge for Colombia. Rev Fac Nac Salud Pública. 2013 Dec;31:111-5.

3. World Health Organization. Environmental health. WHO; http://www.who.int/topics/environmental_health/es/

4. Ayes Ametller GN. Medio ambiente: impacto y desarrollo. La Habana: Editorial Científico Técnica; 2003. (Colección Divulgación Científica).

5. Covas O. Educación Ambiental a partir de tres enfoques: Comunitario, Sistémico e Interdisciplinario. Rev Iberoam Educ. 2011 www.ambiente.gov.ar/infotecaea/descargas/covas01.pdf

6. Pérez López JA. Hipócrates y los escritos hipocráticos: origen de la medicina científica. Epos Rev Filol. 1986;(2):157.

7. Martín Sánchez C. Notas sobre medicina y difusión de ideas en la Grecia clásica. Cuad Filol Clásica Estud Griegos Indoeur. 2012;22:91.

8. Ramazzini B. As doenças dos trabalhadores. Fundacentro; 2000. http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&nextAction=lnk&expr Search=733621&indexSearch=ID

9. Ramazzini B. Diseases of workers. In: Diseases of workers. The Classics of Medicine Library; 1983. http://bases.bireme.br/cgi-bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=REPIDISCA&lang=p&nextAction=lnk&exprSearch=134579&indexSearch=ID

10. Snow J. On the mode of communication of cholera. John Churchill; 1855. https://books.google.com/books?hl=es&lr=&id=-N0_AAAAcAAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=John+Snow&ots=mVPhBqLwGW&sig=TXPKtascfyrA41DXdV2Odydsj7c

11. Gould S, Rudolph L. Challenges and Opportunities for Advancing Work on Climate Change and Public Health. Int J Environ Res Public Health. 2015 Dec 9;12(12):15649-72.

12. Spilková J, Dzúrová D, Pitonák M. Perception of neighborhood environment and health risk behaviors in Prague’s teenagers: a pilot study in a post-communist city. Int J Health Geogr. 2014 Oct 14;13:41.

13. Holmgren M, Lindgren A, de Munter J, Rasmussen F, Ahlström G. Impacts of mobility disability and high and increasing body mass index on health-related quality of life and participation in society: a population-based cohort study from Sweden. BMC Public Health. 2014 Apr 17;14:381.

14. Wang L, Zhong B, Vardoulakis S, Zhang F, Pilot E, Li Y, et al. Air Quality Strategies on Public Health and Health Equity in Europe—A Systematic Review. Int J Environ Res Public Health. 2016 Dec 2;13(12).

15. Kabe I, Koga Y, Kochi T, Miyauchi H, Minozoe A, Kuala D, et al. A survey of the otoacoustic emissions (OAEs) of workers exposed to noise in manufacturing factories. Sangyo Eiseigaku Zasshi. 2015;57(6):306-13.

16. Guibelalde del Castillo E. Patient exposure to electromagnetic fields in magnetic resonance scanners: a review. Radiologia. 2013 Dec;55 Suppl 2:2-8.

17. Guzmán BL, Nava G, Díaz P. Quality of water for human consumption and its association with morbimortality in Colombia, 2008-2012. Biomed Rev Inst Nac Salud. 2015 Aug;35 Spec:177-90.

18. Galletti B, Mannella VK, Santoro R, Rodríguez-Morales AJ, Freni F, Galletti C, et al. Ear, nose and throat (ENT) involvement in zoonotic diseases: a systematic review. J Infect Dev Ctries. 2014 Jan 15;8(1):17-23.

19. Bae S, Lim Y-H, Lee YA, Shin CH, Oh S-Y, Hong Y-C. Maternal Urinary Bisphenol A Concentration During Midterm Pregnancy and Children’s Blood Pressure at Age 4. Hypertension. 2017 Feb;69(2):367-74.

20. Buckley JP, Engel SM, Mendez MA, Richardson DB, Daniels JL, Calafat AM, et al. Prenatal Phthalate Exposures and Childhood Fat Mass in a New York City Cohort. Environ Health Perspect. 2016 Apr;124(4):507-13.

21. Cerná M, Bencko V, Brabec M, Smíd J, Krsková A, Jech L. Exposure assessment of breast-fed infants in the Czech Republic to indicator PCBs and selected chlorinated pesticides: area-related differences. Chemosphere. 2010 Jan;78(2):160-8.

22. Barry V, Darrow LA, Klein M, Winquist A, Steenland K. Early life perfluorooctanoic acid (PFOA) exposure and overweight and obesity risk in adulthood in a community with elevated exposure. Environ Res. 2014 Jul;132:62-9.

23. Eriksen KT, Raaschou-Nielsen O, McLaughlin JK, Lipworth L, Tjønneland A, Overvad K, et al. Association between plasma PFOA and PFOS levels and total cholesterol in a middle-aged Danish population. PLoS One. 2013;8(2):e56969.

24. Knowles MS. Andragogía, el aprendizaje de los adultos. México: Oxford/Alfaomega; 2006.

25. Mir A. Caracterización socio-ambiental comunitaria. Líneas de acción en la comunidad “La Victoria”. Cub@ Medio Ambiente y Desarrollo. 2011;11(21). http://ama.redciencia.cu/articulos.php?pageNum_Page=2&totalRows_Page=13

26. Miranda R, Pell S, Viñet B. Estrategia para la educación ambiental comunitaria en el Consejo Popular Vedado-Malecón. Cub@ Medio Ambiente y Desarrollo. 2012;12(22).

27. Sureda J. Programas, medios y recursos didácticos del entorno urbano. In: Ayuntamiento de Barcelona, editor. La ciudad educadora. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona; 1990. p. 245-53.

28. Ander-Egg E. Introducción a la planificación. Buenos Aires: Editorial Humanitas; 1987.

29. Vega-Marcote P, Varela-Losada M, Álvarez-Suárez P. Evaluation of an Educational Model Based on the Development of Sustainable Competencies in Basic Teacher Training in Spain. Sustainability. 2015;7(3):2603-22.

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Gisela Martínez-Azcuy, Lázaro Pablo Linares-Cánovas, Alfredo Otero Martínez, Pablo Marín Álvarez, Lorenzo Morejón Carmona.

Curación de datos: Gisela Martínez-Azcuy, Lázaro Pablo Linares-Cánovas, Alfredo Otero Martínez, Pablo Marín Álvarez, Lorenzo Morejón Carmona.

Análisis formal: Gisela Martínez-Azcuy, Lázaro Pablo Linares-Cánovas, Alfredo Otero Martínez, Pablo Marín Álvarez, Lorenzo Morejón Carmona.

Redacción – borrador original: Gisela Martínez-Azcuy, Lázaro Pablo Linares-Cánovas, Alfredo Otero Martínez, Pablo Marín Álvarez, Lorenzo Morejón Carmona.

Redacción – revisión y edición: Gisela Martínez-Azcuy, Lázaro Pablo Linares-Cánovas, Alfredo Otero Martínez, Pablo Marín Álvarez, Lorenzo Morejón Carmona.

ANEXOS

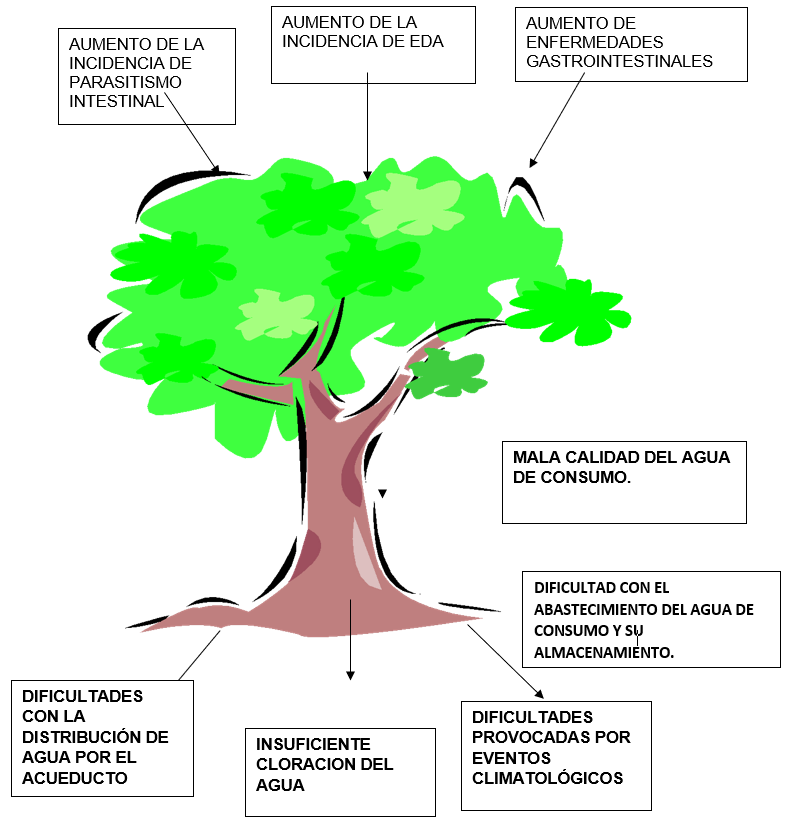

Problema 1: mala calidad del agua de consumo

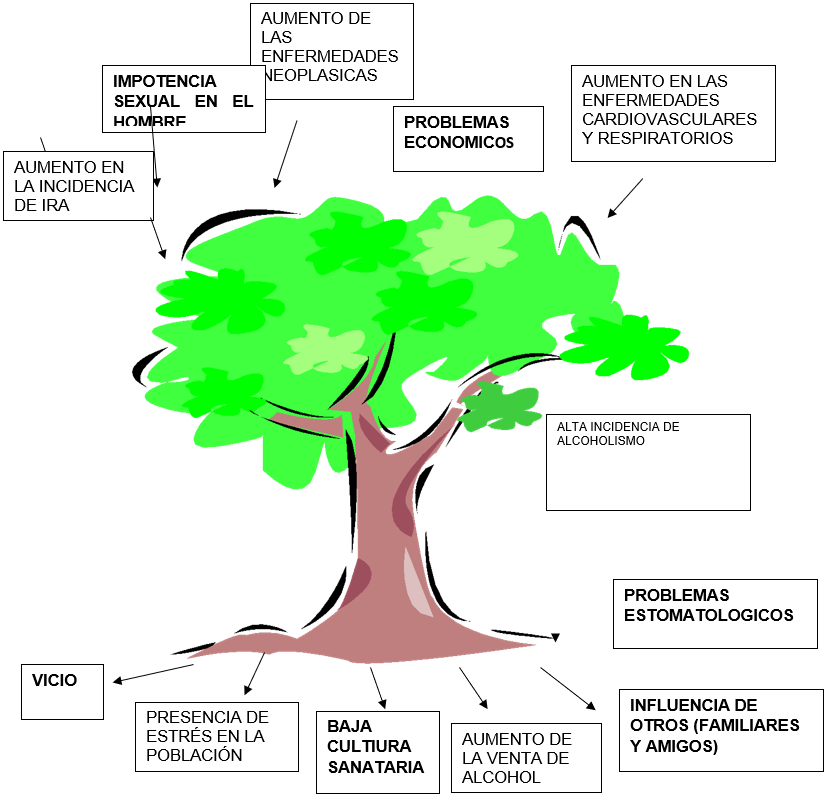

Problema 2: elevada adicción al alcohol

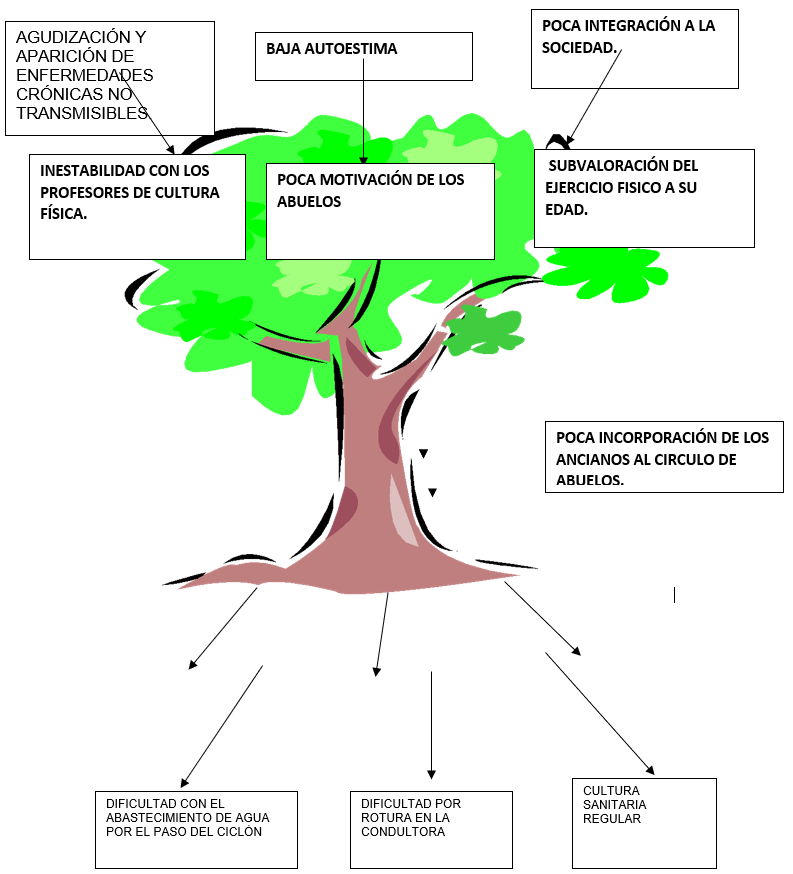

Problema 3: poca incorporación de los ancianos al círculo de abuelos